复方甘草酸苷片作为一种经典的肝病辅助治疗药物,因其显著的抗炎、抗过敏和免疫调节作用,在慢性肝病及皮肤病的治疗中占据重要地位。由于个体差异和病情的复杂性,如何科学掌握用药剂量、规避不良反应,成为患者和基层医疗工作者共同关注的焦点。本文将从药物作用机制出发,结合最新临床研究证据,系统梳理其合理用药规范。

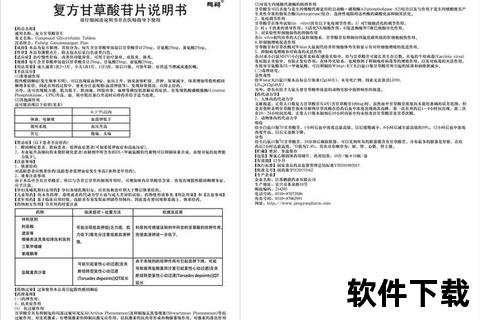

复方甘草酸苷片由甘草酸苷(25mg/片)、甘氨酸(25mg/片)及蛋氨酸(25mg/片)组成,通过三重机制发挥作用:

1. 抗炎与免疫调节:甘草酸苷通过抑制磷脂酶A2和脂氧合酶活性,减少炎性介质(如前列腺素、白三烯)释放,同时增强内源性皮质激素活性,实现双重抗炎效果。

2. 肝细胞保护:抑制肝细胞凋亡相关信号通路(如p38-MAPK途径),促进受损肝细胞再生。

3. 解毒与代谢支持:蛋氨酸通过提供甲基参与谷胱甘肽合成,增强肝脏解毒能力;甘氨酸则调节酸碱平衡,减轻药物代谢负担。

适应症明确覆盖两类疾病:

1. 儿童患者:

2. 高龄患者:因肾脏代偿功能下降,低钾血症风险增加,建议初始剂量减少25%,并每2周检测血钾。

3. 孕妇与哺乳期:

1. 肝功能Child-Pugh C级:剂量减半,并延长用药间隔至每12小时一次。

2. 合并低钾血症:血钾<3.5mmol/L时暂停用药,纠正后以50%剂量重启。

3. 药物相互作用:与噻嗪类利尿剂、糖皮质激素联用时,甘草酸苷剂量需降低30%。

1. 急性荨麻疹或重度皮炎:短期内(≤7天)可加倍剂量,并联合抗组胺药。

2. 肝衰竭前期:在密切监测下,静脉剂量可增至200mg/日,但需同步补充白蛋白。

出现以下症状需立即停药并就医:

1. 假性醛固酮症:下肢水肿合并血压骤升(>160/100mmHg)、血钾<3.0mmol/L。

2. 横纹肌溶解:突发肌无力、肌痛伴茶色尿。

1. 监测周期:

2. 营养支持:

1. 误区1:“症状消失即可停药”→ 慢性肝病需持续用药至少6个月,突然停药易致反跳。

2. 误区2:“与中药甘草制剂联用更佳”→ 合并使用可引发严重低钾血症,属用药禁忌。

3. 误区3:“嚼碎服用促进吸收”→ 片剂包衣可延缓胃部刺激,必须整片吞服。

复方甘草酸苷片的疗效与安全性高度依赖个体化剂量管理。患者需建立“监测-反馈-调整”的动态用药意识,避免机械执行说明书剂量。对于合并代谢性疾病或特殊生理状态者,建议通过多学科会诊制定精准方案,真正实现“既治病,又避险”的用药目标。