在日常生活中,无论是测量身高、记录伤口尺寸,还是理解医疗报告中的数值,长度单位的准确性都至关重要。对于“1公分等于多少厘米”这一问题,看似简单,却可能因单位名称的差异引发误解。尤其在健康领域,单位换算错误可能导致用药剂量偏差、检查结果误读等风险。本文将系统解析这一基础单位的科学定义与应用场景,并针对不同人群提供实用建议。

1. 单位定义与国际标准

公分(cm)与厘米(cm)是同一长度单位的不同名称。根据国际单位制,1厘米等于1米的百分之一(1 cm = 0.01 m),常用于测量较小物体或人体尺寸。这一标准源于1875年签署的《米制公约》,中国于1984年正式采用国际单位制,将“公分”统一更名为“厘米”。

2. 名称差异的由来

“公分”一词源于中国早期的市制单位体系,是“厘米”的旧称。改革开放后,为与国际接轨,官方文献中逐步使用“厘米”替代“公分”,但口语中仍保留“公分”的称呼。例如,在医疗记录中,“伤口长3公分”与“3厘米”完全等价,但前者更常见于口头交流。

3. 单位换算的常见误区

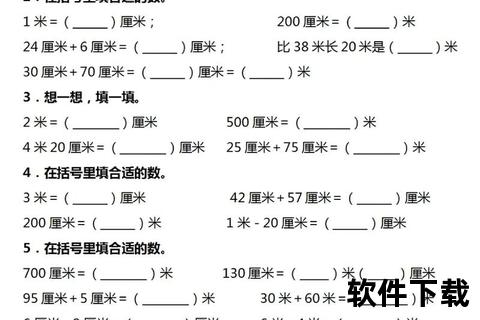

部分人误认为“1公分=10厘米”,这可能是混淆了“公分”与“分米”(1分米=10厘米)。实际上,公分与厘米的换算无需任何计算,直接等同使用即可。

1. 临床测量的关键场景

2. 特殊人群的测量建议

3. 常见工具的正确使用

1. 高频问题解答

A:部分医生习惯使用“公分”,但数值与“厘米”一致。若对报告有疑问,可要求书面注明单位。

A:遵循“三点一线”原则:物体端点对齐刻度“0”,视线垂直尺面,多次测量取平均值。

2. 紧急情况处理建议

3. 特殊场景的预防措施

长度单位的准确性是医疗安全的基石。公众需掌握“1公分=1厘米”的常识,并在日常生活中养成以下习惯:

1. 工具标准化:家庭药箱配备医用级测量工具,定期核对刻度清晰度。

2. 信息复核:收到医疗报告时,确认单位名称与数值匹配,必要时要求书面解释。

3. 知识普及:向儿童和老年人演示测量方法,强调“公分”与“厘米”的等同性。

通过科学认知与规范操作,可有效避免因单位混淆引发的健康风险,为个人与家庭筑起一道安全防线。