子宫内膜是女性生殖系统中至关重要的组成部分,它不仅承载着月经周期的调控,更是胚胎着床和妊娠维持的核心场所。据统计,全球约30%的女性曾因子宫内膜异常出现月经紊乱、痛经或不孕等问题,而其中仅有不到一半的人及时寻求专业帮助。这一数据揭示了公众对子宫内膜健康认知的普遍缺失。本文将从科学角度解析其结构与功能,并提供实用健康指导。

1. 解剖学定位

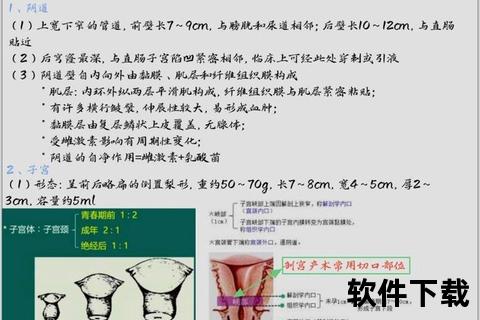

子宫内膜位于子宫腔最内层,直接与肌层相邻,整体厚度在月经周期中呈现0.5-15mm的动态变化。其结构分为功能层与基底层:

2. 血流供应网络

螺旋动脉的特殊构造使内膜能在排卵后迅速增厚,分泌期血流阻力指数(RI)通常低于0.6,为胚胎提供充足营养。异常的PI值(搏动指数)>3.0提示血流灌注不足,与反复流产密切相关。

1. 月经形成机制

在雌激素作用下,功能层经历增殖期(5-10mm)、分泌期(8-12mm)的规律增厚,若无受孕则因激素撤退而崩解脱落,形成经血。这一过程的紊乱可能表现为经量过少(<5ml)或过多(>80ml)。

2. 胚胎着床的关键支持

分泌晚期出现「种植窗口期」,此时内膜呈现三线征(A型),腺体分泌富含糖蛋白的营养液,黏附分子如整合素β3表达量达到峰值,确保胚胎成功植入。临床数据显示,着床率在子宫内膜厚度9-11mm时达到峰值(65%),低于7mm时骤降至15%。

1. 结构异常性疾病

2. 功能异常性疾病

1. 精准检测手段

2. 阶梯化治疗方案

1. 周期监测建议

育龄女性应每年进行1次经超声,关注排卵期内膜形态与血流参数。出现以下情况需及时就诊:

2. 生活方式干预

子宫内膜健康是女性整体生殖力的晴雨表。当出现月经模式改变或反复妊娠失败时,建议在月经周期第5-7天进行专项检查。记住,及时的医疗干预可使80%的内膜相关不孕症获得改善。关注身体发出的信号,科学管理生殖健康,是每位女性对自己最负责任的选择。