上甘岭,一个镌刻在历史长河中的地理坐标,不仅是朝鲜战争中决定胜负的战略要地,更是人类战争史上以弱胜强的精神丰碑。它的每一寸土地都承载着血与火的记忆,而它的地理位置与地形特点,正是解读这场战役的关键密码。

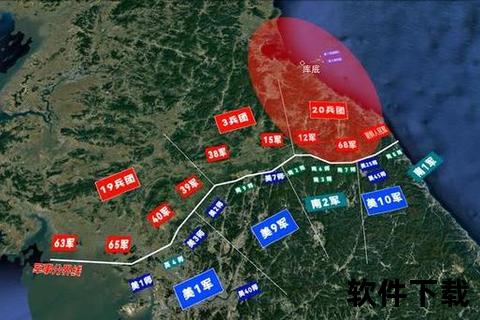

上甘岭位于朝鲜半岛中部,具体坐标北纬38°19′17″、东经127°27′52″,隶属朝鲜江原道金化郡。这一区域属于五圣山防御体系的前沿,由两座海拔不足600米的山头组成——597.9高地和537.7高地,总面积仅3.7平方公里。从地形图上看,五圣山是朝鲜中部山脉的制高点,而上甘岭恰似其“门户”:向北可俯瞰平康平原,向南则控制通往金化、铁原的交通线。

这种“咽喉要道”的地理特征,使其成为敌我必争之地。对志愿军而言,守住上甘岭意味着保护五圣山主阵地,维系中部防线的稳固;对联合国军来说,攻占此地可直插志愿军纵深,扭转战场僵局。

上甘岭的地形特点深刻影响了战役进程:

1. 山势陡峭,易守难攻:两座高地平均坡度达40度,岩石裸露,植被稀疏,机械化部队难以展开。

2. 沟壑纵横,坑道纵横:志愿军利用石灰岩地质特点,构筑了总长1.5万米的坑道体系,形成地下长城。

3. 视野开阔,火力交叉:高地顶部平坦,便于观察哨部署,但暴露在敌方炮火覆盖范围内。

这种特殊地形迫使联合国军放弃装甲突击,转而依赖“范佛里特弹药量”战术——战役期间倾泻炮弹190万发,日均4.4万发,将山头削低2米。而志愿军则依托坑道实施“昼失夜复”战术,43天内击退900余次冲锋。

从军事地理学视角,上甘岭的战略地位体现在三个维度:

1. 空间控制:作为五圣山防御体系的前哨,控制此地即掌握中部战场的主动权。

2. 心理威慑:双方均将此役视为谈判桌上的,战役结果直接影响停战条件。

3. 后勤命脉:高地后的上甘岭村是志愿军物资中转站,保障着前线补给。

美军原计划以200人伤亡、5天时间结束战斗,却最终投入6万兵力,伤亡2.5万人,暴露出对地理复杂性评估的严重失误。

今日的上甘岭仍属朝鲜领土,位于朝韩非军事区北侧。其地理特征给予现代人多重启示:

1. 微观地形决定宏观战略:3.7平方公里山地改变战争走向,印证“细节决定成败”的真理。

2. 环境适应力即战斗力:志愿军将不利地形转化为防御优势,展现逆境求生的智慧。

3. 地理认知影响决策质量:美军对坑道体系的低估,成为战役失败的伏笔。

对普通公众而言,上甘岭的地理故事蕴含实用启示:

1. 危机预判:

2. 资源优化:

3. 心理韧性:

4. 协同合作:

上甘岭的地理密码,既是军事史上的经典案例,也是普通人应对危机的隐喻。它的每一块岩石都在诉说:真正的战略要地,不仅在经纬度交汇处,更在人类智慧与意志的制高点。当我们凝视地图上的这个坐标时,看到的不仅是炮火硝烟,更是永不过时的生存哲学。