乳腺是女性重要的生理器官,而乳腺炎症是哺乳期女性最常见的健康困扰之一。数据显示,约10%-33%的哺乳期女性曾经历过乳腺炎,其中约3%可能发展为脓肿。本文将从症状识别到科学防治,系统解析这一疾病的应对策略。

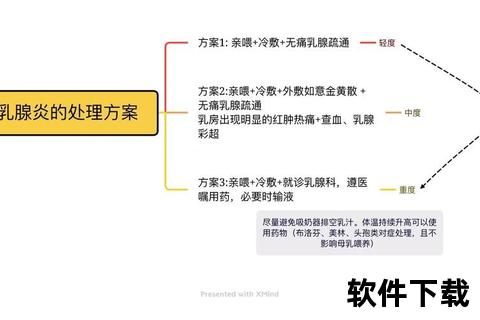

乳腺炎症可分为三个临床阶段,及时识别有助于采取针对性措施:

1. 乳汁淤积期

出现局部硬块,形状不规则,按压痛感明显但无皮肤红肿,体温正常。此时乳汁排出受阻,需警惕发展为炎症。

2. 急性炎症期

硬块区域皮肤发红、温度升高,伴随寒战、头痛等流感样症状,体温超过37.3℃。实验室检查可见白细胞和C反应蛋白升高。

3. 脓肿形成期

肿块软化形成波动性包块,超声显示液性暗区。深部脓肿可能延伸至后间隙,需专业处理。

特殊人群需注意:孕妇因激素变化更易发生导管堵塞,产后3-4周为高发期;非哺乳期患者可能伴发溢液或变形,需警惕炎性乳腺癌。

正确排乳技术:

疼痛管理:

推荐使用对乙酰氨基酚(每6小时500mg)或布洛芬(每8小时400mg),这两种药物哺乳期安全且不影响乳汁质量。

1. 抗生素选择

首选头孢类抗生素(如头孢氨苄500mg q6h),青霉素过敏者改用阿奇霉素。疗程需持续10-14天,即使症状缓解也不可自行停药。

2. 脓肿处理

超声引导下穿刺冲洗为首选,创伤小且恢复快。对于>3cm的脓腔,采用小切口置管持续引流。

3. 物理治疗

低频脉冲超声(频率1MHz,强度0.5W/cm²)可加速炎症吸收,每日1次,5次为疗程。

1. 喂养姿势

采用摇篮式或橄榄球式抱姿,确保婴儿含住的2/3。出现皲裂时,使用水凝胶护垫保护。

2. 排空节奏

建立3小时哺乳/吸乳周期,夜间最长间隔不超过5小时。乳汁过多者可储存备用,但需-20℃冷冻保存。

对内陷者,孕28周起每日进行霍夫曼手法矫正:双手拇指在边缘向相反方向牵拉,持续5秒/次,每日10组。有反复发作史者,建议补充益生菌(如罗伊氏乳杆菌DSM17938)调节乳腺菌群。

1. 发热必须停哺乳?

体温<38.5℃且无脓肿时,持续哺乳反而有助于炎症消退。暂停哺乳反而增加淤积风险。

2. 按摩越痛越有效?

暴力按摩会加重组织水肿,正确手法应遵循"无痛原则",单次按摩不超过10分钟。

3. 荤汤催乳更有效?

猪蹄汤等富含饱和脂肪,易增加乳汁粘稠度。推荐鲫鱼豆腐汤、木瓜银耳羹等低脂高蛋白食谱。

当出现以下情况需立即就医:单侧突发性红肿、高热持续24小时未退、乳汁带血或脓性分泌物。掌握科学的防治体系,既能守护健康,又能保障母乳喂养的持续性。

> 应对要点:建立3小时哺乳周期 • 首选冷热交替物理疗法 • 发热<38.5℃坚持哺乳 • 出现波动性肿块立即超声检查