城市的名称承载着历史记忆与文化基因,正如人体细胞记录着生命密码。北京——这座千年古都的称谓变迁,如同一部浓缩的中华文明史,每个名称都对应着特定的地理坐标与时代烙印,见证着城市功能的演变与区域地位的升降。(以下段落将系统解析历史名称背后的地理定位与人文意义)

北京小平原最早的名称可追溯至商周时期的"蓟"与"燕(匽)"。考古证据显示,今白云观以西区域存在蓟国都城遗址,而房山区琉璃河镇董家林村发掘的燕都遗址,印证了西周初期燕国在此建都。这两个地理单元共同构成早期城市雏形:蓟城凭借永定河渡口形成交通枢纽,燕都则依托大石河发展出军事要塞功能。

地名学研究表明,"蓟"源于当地盛产的蓟草,而"匽"(燕国原名)可能与祭祀太阳神的图腾相关。这种双核格局持续至春秋时期,随着燕国吞并蓟国,政治中心北移至蓟城,但"燕京"作为文化符号被永久保留。琉璃河遗址出土的青铜器铭文显示,燕国贵族通过联姻强化对蓟城控制,形成"燕蓟一体"的政治地理格局。

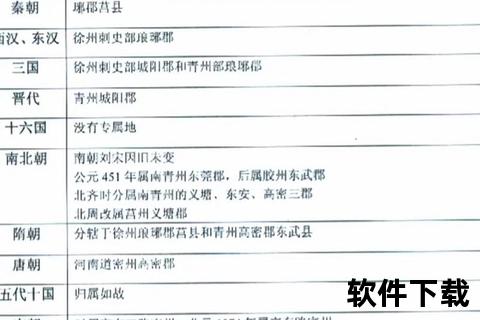

秦汉推行郡县制后,"广阳郡"称谓的出现具有特殊意义。治所蓟城(今西城区广安门一带)得名于"广水之阳"的地理特征,这条古河道现已湮没,但广阳村地名留存着水文记忆。至东汉时期,蓟城升级为幽州治所,其管辖范围北抵燕山、南达黄河,成为中原王朝经略东北的战略支点。

唐代"范阳节度使"的设立标志着军事地理价值提升。安禄山以蓟城(今宣武区一带)为基地掌控幽州,通过永济渠实现兵力与物资调配。辽代改称"南京析津府"时,城市轴线向东扩展至今陶然亭区域,形成"城方三十六里"的规模。元大都的兴建彻底重构空间格局:以琼华岛为中心确立南北轴线,城墙北移至健德门-安贞门一线,奠定现代北京城基础。

北平"首次出现于明洪武元年(1368年),朱元璋为消除前朝影响,将元大都降格为北平府。这个充满征服意味的称谓,实际控制范围收缩至内城九门区域。朱棣夺权后实施的"两京制"颇具智慧:1403年改称"北京"确立陪都地位,1421年正式迁都完成权力中心转移。这一过程中,通惠河漕运系统重建使物资集散能力提升3倍,支撑起都城功能。

近代史上,1928-1949年间"北平"称谓的反复变更折射出政权更迭。特别值得注意的是1937年日伪政权强行改称"北京",试图通过地名篡改实施文化殖民,但民间坚持使用"北平"称谓形成无声抵抗。1949年9月27日政协会议决议采用"北京"定名,不仅恢复历史传统,更通过"京"字确立首都身份的法律效力。

现存2,356处历史地名构成北京的文化基因库。例如"宣武"承载明代军营记忆,"崇文"映射科举文化遗存。保护建议包括:

1. 建立三维地名档案:运用GIS技术标注历史名称的空间坐标与时代层积

2. 开展公众考古教育:在金融街等现代地标设置AR展示装置,叠加元明清城市影像

3. 编制应急保护名录:将"琉璃厂""大栅栏"等活态地名纳入非遗保护体系

对特殊群体的关照尤为重要:视障人士可通过语音导览系统感知地名故事,孕妇参观历史街区时应避开施工区域防止意外。当发现地名标识错误或损坏时,市民可拨打12345热线反馈,相关部门需在48小时内启动修复流程。

这座城市的每次更名都如同细胞分裂般记录着文明进程。从蓟城遗址的夯土层到大兴机场的钢构穹顶,地名如同DNA链上的碱基对,持续书写着人类聚落发展的生命密码。理解这些名称背后的地理逻辑与历史抉择,不仅是对过去的致敬,更是规划未来的重要参照。(全文完)