宫颈癌是威胁女性健康的常见恶性肿瘤,但幸运的是,其发展过程长达数年甚至数十年,通过规范筛查可显著降低发病率与死亡率。一项覆盖全球的研究表明,定期接受宫颈细胞学检查的女性,其宫颈癌死亡率可降低70%以上。本文将系统解析宫颈癌筛查的核心技术——妇科刮片检查(即宫颈细胞学检查)的操作流程、结果解读及后续管理策略,帮助公众建立科学的防癌认知。

宫颈刮片检查(又称巴氏涂片或TCT检测)的核心价值在于捕捉宫颈表面脱落的异常细胞。宫颈鳞柱交界处是癌变高发区域,常规妇科检查难以肉眼识别早期病变,而刮片工具能完整采集该区域的细胞样本。

关键步骤解析:

1. 患者准备:检查前24-48小时需避免性生活、冲洗及药物使用,避开月经期,以保证样本准确性。

2. 体位与取样:采用膀胱截石位,医生使用窥阴器暴露宫颈后,以专用毛刷在宫颈外口旋转3-5周,确保覆盖鳞柱交界区。

3. 样本处理:传统涂片直接将细胞涂抹于玻片,而液基薄层技术(TCT)将毛刷置入保存液,通过离心去除杂质,提高异常细胞检出率。

宫颈细胞学报告通常包含以下分类,需结合HPV检测综合判断:

| 结果类型 | 临床意义与处理建议 | 数据支持 |

|-|||

| 正常(NILM) | 无癌变迹象,建议3-5年复查 | 特异性>90% |

| ASC-US | 细胞轻微异常,需HPV分流检测 | 30%伴高危HPV阳性 |

| LSIL/HSIL | 低/高级别鳞状上皮内病变,需镜活检 | HSIL癌变风险达30% |

| AGC | 腺细胞异常,警惕宫颈管或子宫内膜癌 | 需联合宫腔镜检查 |

典型案例:

32岁女性TCT显示ASC-US,HPV16阳性,镜下活检确诊为CIN2(癌前病变),经宫颈锥切后治愈。此类早期干预可阻断癌症进展。

根据2025年《中国子宫颈癌筛查指南》,筛查方案呈现以下趋势:

1. HPV初筛优先:高危型HPV检测(尤其是16/18型)作为首选,阳性者再行细胞学分流。

2. 双染技术应用:对HPV阳性但细胞学阴性者,p16/Ki-67双染检测可减少50%不必要的镜转诊。

3. 特殊人群管理:

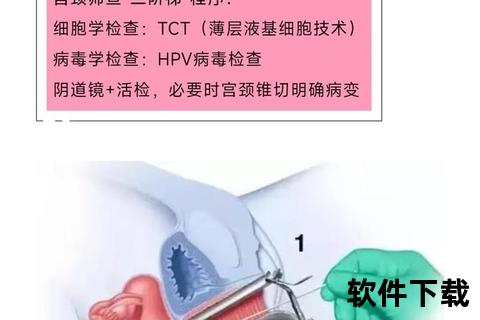

筛查异常并非等同患癌,需阶梯式确认:

1. 镜检查:使用醋酸和碘染色定位可疑区域,精准取材。

2. 病理诊断:活检组织病理是金标准,明确病变等级(CIN1-3)。

3. 治疗选择:

1. 疫苗+筛查双保险:即便接种HPV疫苗,仍需定期筛查。

2. 症状预警:接触性出血、异常排液需立即就诊。

3. 基层医疗利用:国家计划至2025年实现50%筛查覆盖率,可优先选择社区免费筛查项目。

通过规范筛查,宫颈癌已成为最可预防的恶性肿瘤之一。每位女性都应成为自身健康的第一责任人,用科学筛查构筑生命防线。