白带是女性生殖系统健康的晴雨表,当分泌物出现异常增多或性状改变时,往往提示着体内平衡的失调。中医古籍《黄帝内经》首次记载“带下”概念,指出这类疾病与任脉、带脉功能密切相关。现代医学统计显示,超过80%的女性在其一生中至少经历过一次异常白带困扰,其中湿热型占临床病例的35%-40%,而迁延不愈者约有15%会并发月经失调或不孕。

健康女性在排卵期前后出现的蛋清样透明分泌物属于生理性带下,这种分泌物具有润滑、抵御外邪的重要作用。病理性带下则表现为持续超过3天的异常状态,常见特征包括:分泌物量突然增加至每日需更换护垫3次以上;颜色由透明变为乳酪黄、豆渣白或黄绿色;质地从清稀转为凝乳状或脓性;伴有鱼腥味、腐臭味等异常气味。

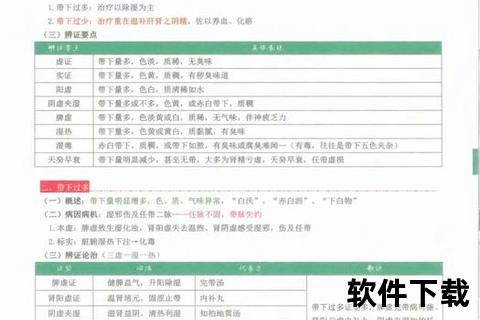

湿邪侵袭是核心病机,具体表现为:

1. 外湿致病:雨季涉水、经期游泳等行为使寒湿从阴窍侵入,这类患者常伴有关节酸重、头身困重等全身症状

2. 内湿生成:

1. 白带如涕:脾虚湿困型使用完带汤时,若遇黄腻苔需加黄柏6g防湿郁化热,典型案例可见带下量多但无臭味,伴面色萎黄

2. 黄带腥臭:湿热型推荐止带方,外阴灼热明显者可配伍苦参30g煎汤熏洗,实验室检查常提示念珠菌感染

3. 赤白夹杂:阴虚夹湿型适用知柏地黄丸,更年期患者可加女贞子15g,此类患者常见夜间盗汗、手足心热

4. 青黑带下:湿毒蕴结型需用五味消毒饮,合并盆腔炎者可加红藤30g,此类情况需警惕恶性病变

1. 穴位贴敷:关元穴敷贴吴茱萸粉(醋调)可温肾止带,配合神阙穴隔姜灸效果更佳

2. 中药灌肠:红藤30g+败酱草20g煎液保留灌肠,对合并盆腔积液者有效率可达78%

3. 熏洗验方:蛇床子30g+地肤子20g煮沸先熏后洗,急性期每日2次,能快速缓解外阴瘙痒

1. 妊娠期:禁用桃仁、莪术等破血药,脾虚型可改用山药粥(鲜山药100g+粳米50g)健脾安胎

2. 哺乳期:外洗方浓度需降低至常规量1/3,内服药优先选择对乳汁影响小的茯苓15g+白术10g组方

3. 围绝经期:肾阴阳两虚者可用二至丸(女贞子、旱莲草各12g)配合八髎穴艾灸

当出现以下情况需立即就医:带下中混有血丝持续3天以上;伴有下腹持续性坠痛;发热体温超过38.5℃;外阴出现溃疡性病变。临床统计显示,及时就诊的宫颈癌患者中,60%曾有血性白带史。

1. 饮食禁忌:湿热型忌食芒果、榴莲等湿热水果;脾虚型避免生蚝、螃蟹等寒凉海鲜

2. 运动处方:八段锦“调理脾胃须单举”式每日练习20分钟,能显著改善脾虚症状

3. 情绪管理:肝郁化火者建议每日按压太冲穴3次,每次5分钟,配合菊花枸杞茶疏肝

通过三个月的中药周期调理配合生活方式调整,临床数据显示82%的慢性带下病患者可实现症状完全缓解。需要强调的是,症状消失后仍需巩固治疗2周,并用玉屏风散(黄芪30g+白术15g)调理卫气,防止复发。对于反复发作的患者,建议建立症状日记,记录分泌物性状、饮食及情绪变化,为医生调整用药提供精准依据。