新生儿喂养是每位父母最关心的课题之一。刚来到世界的宝宝胃容量仅有樱桃大小,消化系统尚未发育成熟,如何掌握“刚刚好”的奶量成为关键。过度喂养可能导致吐奶、胀气,喂养不足则影响生长发育,这其中的平衡需要科学的指导。

一、科学喂养的核心原则

1. 胃容量与消化规律

新生儿胃容量从出生时的5-7ml逐渐增长到满月时的90-120ml,每次喂奶后需要2-4小时消化。母乳因分子小、易吸收,胃排空时间约2-3小时;配方奶需3-4小时。父母需根据喂养方式调整间隔:母乳喂养按需哺乳,配方奶可间隔3小时左右。

2. 按需喂养的实践要点

按需并非“随时喂”,而是观察宝宝的饥饿信号:

早期信号:张嘴转头、舔手

中期信号:肢体活动增多、发出哼唧声

晚期信号:大声哭闹(此时喂养效率较低)

母乳宝宝每天哺乳8-12次属正常范围,夜间超过4小时未醒需唤醒喂奶。

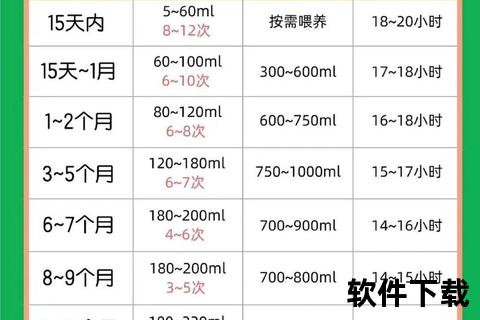

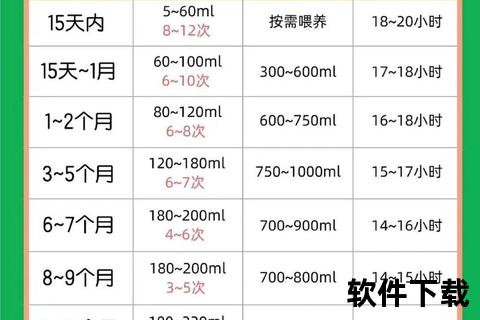

二、分阶段喂养指南(0-12月)

出生至1个月

单次奶量:出生3天内每次15-60ml,7天后达60-90ml,满月时100-120ml

喂养频率:8-12次/天,每2-3小时一次

重点提示:初乳量少但营养密集,避免过早添加配方奶

1-3个月

单次奶量:120-150ml(母乳) / 150-180ml(配方奶)

喂养频率:6-8次/天,夜间可间隔4-5小时

生长标志:日均增重20-30g,尿湿6-8片尿布

4-6个月

单次奶量:180-240ml

喂养频率:5-6次/天,形成3-4小时喂养规律

过渡准备:满6个月开始添加高铁米粉,逐渐引入菜泥、果泥

6-12个月

单次奶量:200-250ml

喂养频率:4-5次/天,辅食与奶类间隔2小时

营养分配:奶类仍提供60%能量,每日总量不低于600ml

三、喂养效果评估与问题处理

1. 吃饱的四大判断标准

体重增长:月增重500g以上(0-3月)

排泄量:每天6次以上小便,金黄糊状大便

精神状态:吃奶后满足安睡2-3小时

吞咽声音:每吸吮2-3次有吞咽声

2. 常见问题应对指南

频繁吐奶:检查奶嘴孔大小(倒置时每秒滴1滴),喂后竖抱拍嗝15分钟,采用斜坡卧位

拒奶厌食:排查鹅口疮、胃食管反流,更换喂养环境,尝试不同温度奶液

体重停滞:连续两周增长不足100g需就医,排除代谢性疾病

四、特殊情境喂养建议

早产儿/低体重儿:起始奶量按每公斤体重10ml计算,每2小时喂养

混合喂养:先吸空双侧母乳再补配方奶,补授量从30ml试探性增加

职场背奶:每天挤奶8次维持泌乳,储存奶标注日期,冷藏保存不超过4天

五、行动建议与注意事项

1. 建立喂养日记:记录吃奶时间、时长、排泄情况,帮助发现规律

2. 科学添加辅食:6月龄起引入高铁食物,保持食材单一化测试过敏反应

3. 器具消毒规范:奶瓶每次使用后拆洗,沸水煮5分钟,消毒柜每周深度处理

当宝宝出现以下情况需立即就医:

持续4小时拒绝进食

尿量锐减(24小时<4次)

囟门凹陷、皮肤弹性差等脱水征象

便便带血或呈陶土色

喂养是父母与孩子建立信任的第一步。记住,每个宝宝都是独特的个体,标准数据只是参考框架。正如世界卫生组织强调的:“喂养不仅是营养供给,更是情感交流的过程。” 在科学指南的基础上,结合对宝宝的细致观察,终将找到最适合的喂养节奏。