高血压被称为“静默的杀手”,全球患者已超10亿,每年因并发症导致的死亡人数超过千万。这种疾病的核心危害在于持续升高的血压对心、脑、肾等靶器官的损害。对患者而言,药物治疗是控制血压、降低风险的关键手段,但面对种类繁多的降压药,如何科学选择、规避风险?以下从药物分类、合理用药及安全要点三方面展开解析。

一、高血压常用药物分类及核心机制

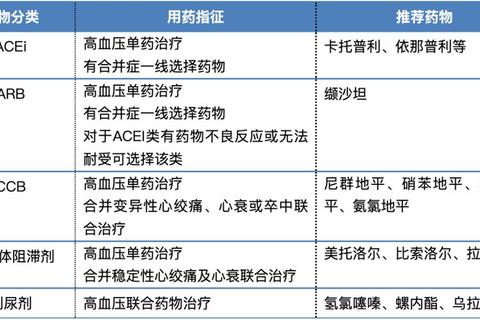

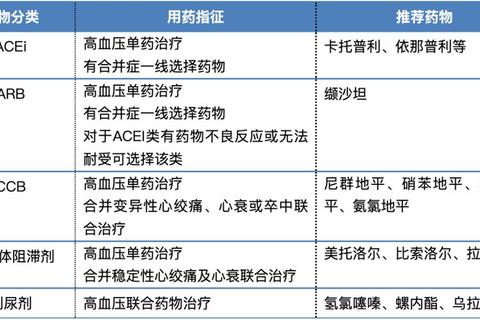

目前临床常用的降压药物分为5大类,每类药物的作用靶点、适用人群及副作用存在差异:

1. 钙通道阻滞剂(CCB)

代表药物:氨氯地平、硝苯地平、非洛地平

作用机制:抑制钙离子进入血管平滑肌细胞,扩张血管。

适用人群:老年高血压、单纯收缩期高血压、合并动脉粥样硬化或心绞痛患者。

注意事项:二氢吡啶类(如氨氯地平)可能引起踝部水肿、面部潮红;非二氢吡啶类(如地尔硫䓬)慎用于心动过缓者。

2. 血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)

代表药物:卡托普利、依那普利、培哚普利

作用机制:抑制血管紧张素Ⅱ生成,舒张血管。

适用人群:合并糖尿病肾病、心力衰竭、心肌梗死后患者。

注意事项:约20%患者可能出现干咳,严重时需换药;禁用于双侧肾动脉狭窄及妊娠期。

3. 血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂(ARB)

代表药物:缬沙坦、氯沙坦、厄贝沙坦

作用机制:阻断血管紧张素Ⅱ与受体结合,作用与ACEI类似但无干咳副作用。

适用人群:不耐受ACEI的患者,或合并左心室肥厚、房颤预防者。

4. 利尿剂

代表药物:氢氯噻嗪、吲达帕胺、螺内酯

作用机制:排钠利尿,减少血容量。

适用人群:老年高血压、难治性高血压或合并心力衰竭者。

注意事项:长期使用需监测血钾,低钾者可联用保钾利尿剂(如螺内酯)。

5. β受体阻滞剂

代表药物:美托洛尔、比索洛尔

作用机制:减慢心率、降低心肌收缩力。

适用人群:合并快速性心律失常、冠心病、心力衰竭或交感神经过度激活者。

注意事项:可能影响糖脂代谢,哮喘患者禁用。

二、合理选择降压药物的核心策略

1. 基于合并症的个性化方案

合并糖尿病或慢性肾病:首选ACEI/ARB,因其具有肾脏保护作用。

合并冠心病或心绞痛:β受体阻滞剂+长效CCB,可减少心肌耗氧。

合并心力衰竭:ACEI/ARB+β受体阻滞剂+利尿剂,三者协同改善心功能。

2. 特殊人群的调整原则

老年人:优先选择长效CCB或利尿剂,降压目标可放宽至<150/90 mmHg(耐受者可更低)。

孕妇:禁用ACEI/ARB,可选甲基多巴或拉贝洛尔。

难治性高血压:联合3种药物(如ACEI+CCB+利尿剂),必要时加用醛固酮拮抗剂。

3. 联合用药的黄金组合

协同降压:ACEI/ARB+CCB(如缬沙坦+氨氯地平),扩张动静脉并减少水肿。

抵消副作用:CCB(引起水肿)联合ARB(减轻水肿)。

三、安全用药的六大要点

1. 警惕药物副作用

ACEI/ARB:监测肌酐和血钾,避免高钾血症。

利尿剂:定期检查电解质,预防低钾或低钠。

CCB:若出现严重头痛或下肢水肿,需调整剂量或换药。

2. 避免药物相互作用

ACEI+保钾利尿剂(如螺内酯):可能引发致命性高血钾。

β受体阻滞剂+非二氢吡啶类CCB:叠加导致心动过缓。

3. 注意生活细节

感冒药选择:避免含伪的复方制剂(如白加黑),可能升高血压。

饮食禁忌:服用ACEI期间减少高钾食物(如香蕉、橙子)摄入。

4. 长期管理的核心习惯

居家监测:每日固定时间测量血压,记录波动趋势。

渐进调整:血压不宜骤降,4~12周内逐步达标。

5. 紧急情况处理

血压骤升(≥180/120 mmHg):立即休息,舌下含服卡托普利(12.5 mg),若30分钟未缓解需就医。

低血压症状(头晕、黑朦):平卧并抬高下肢,补充水分。

6. 患者教育误区纠正

误区1:“血压正常就停药”。高血压需终身管理,擅自停药易导致反跳性升高。

误区2:“中药无害”。部分含甘草的中成药可能升高血压,需在医生指导下使用。

四、行动建议:从治疗到预防的综合管理

1. 定期复诊:每3个月评估肝肾功能、电解质及靶器官损害。

2. 生活方式干预:低盐饮食(每日<5 g)、规律运动(每周150分钟中等强度活动)。

3. 心理调节:压力过大时通过冥想、呼吸训练缓解交感神经兴奋。

高血压的药物治疗是一把“双刃剑”,科学选择与规范用药能显著降低并发症风险。记住:个体化方案、定期监测、医患沟通是安全达标的三重保障。