理解患者用药的“安全网”:从风险到精准治疗的全程守护

(文章:本文系统解析临床用药安全的核心环节与科学评估方法,帮助公众理解药物管理的必要性,并提供实用建议。)

用药安全,一场关乎生命的精密协作

当一位高血压患者因关节疼痛自行加用止痛药,却因药物相互作用导致血压失控;当一位老年患者因漏服降糖药而重复用药,引发严重低血糖——这些真实案例揭示,药物既是治疗工具,也可能因管理疏漏成为健康威胁。临床用药安全并非简单的“按说明书服药”,而是一套覆盖药物选择、剂量控制、疗效追踪及风险预警的闭环体系。本文从科学视角拆解这一体系的运行逻辑,帮助患者及家属理解如何与医疗团队协作,构建个性化的“用药安全网”。

一、用药安全的核心挑战:从“单一风险”到“系统漏洞”

1. 药物风险的复杂性

“隐形杀手”药物相互作用:例如,抗凝药华法林与抗生素联用可能增加出血风险,需通过血药浓度监测及时调整剂量。

特殊人群的脆弱性:孕妇使用某些抗生素可能导致胎儿畸形,儿童需根据体重精确计算剂量,老年人因代谢减缓易发生药物蓄积。

2. 人为失误的放大效应

研究显示,约30%的用药错误源于沟通不畅(如处方字迹潦草、口头医嘱误解)。

患者自行调整剂量、混淆药名(如“二甲双胍”与“二甲双胍缓释片”)等行为,进一步加剧风险。

3. 疗效评估的滞后性

传统治疗中,医生多依赖主观症状改善判断疗效,而缺乏对血药浓度、基因代谢类型等客观指标的动态监测。

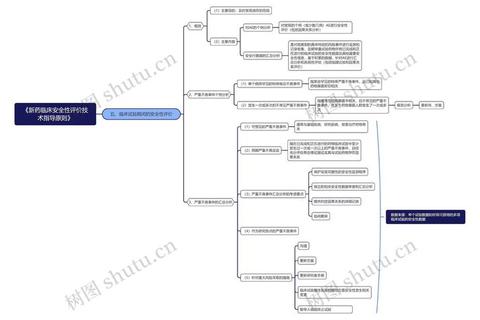

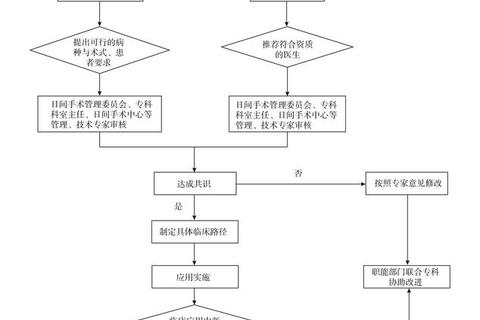

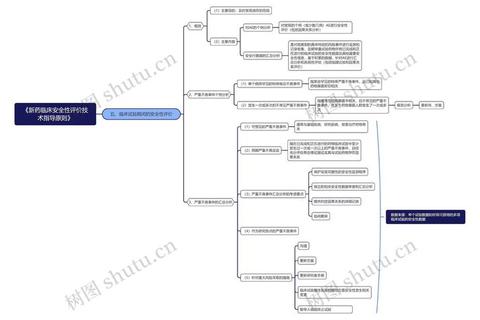

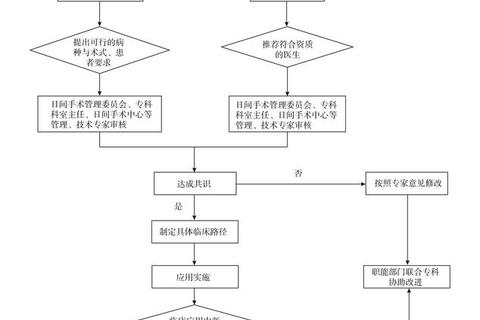

二、闭环管理体系的构建:科学工具与人文关怀的结合

1. 安全用药的“三道防线”

第一道防线:智能化处方审核

电子处方系统可自动拦截禁忌组合(如阿司匹林与抗病利巴韦林的联用),并通过颜色标注高危药品。

第二道防线:药学服务的全程介入

临床药师参与查房,核查用药方案(如肾功能不全患者的抗生素剂量调整),并提供用药教育。

第三道防线:患者自我管理工具

推荐使用带有提醒功能的药盒、用药记录App,帮助患者避免漏服或重复用药。

2. 疗效评估的“多维标尺”

定量指标:如降压药的24小时动态血压监测、降糖药的糖化血红蛋白检测。

功能性指标:通过“疼痛视觉模拟评分(VAS)”量化止痛效果,避免主观偏差。

基因检测指导用药:例如,检测CYP2C19基因型可预测氯吡格雷的抗血小板疗效,实现精准剂量选择。

3. 风险预警的“动态网络”

医疗机构需建立药物不良反应(ADR)直报系统,及时分析区域性风险(如某批次抗生素的过敏反应集中上报)。

患者可通过国家药品监督管理局官网查询药品安全警示,如近期发布的“某中药注射剂限制使用范围”通告。

三、患者行动指南:成为自身用药安全的“第一责任人”

1. 就诊时的关键沟通

提供完整用药清单:包括处方药、保健品、外用药,甚至偶尔服用的止痛片。

主动告知特殊状态:如备孕、哺乳期、过敏史(如对磺胺类药物过敏)。

2. 居家用药的自我保护

“四查十对”原则:查药名、剂量、效期、外观;核对用药时间、途径、禁忌。

紧急情况处理:若出现皮疹、呼吸困难(可能为过敏),立即停药并就医;漏服药物时,勿盲目加倍补服。

3. 特殊人群的个性化策略

儿童用药:选择专用剂型(如滴剂、颗粒剂),避免将成人药片分割使用(剂量误差可达30%)。

孕产妇用药:参考FDA妊娠药物分级(如B级药物相对安全),中药使用需谨慎(如活血类药材可能引发宫缩)。

四、未来趋势:技术赋能下的用药安全革命

1. 区块链技术的药物追溯

从制药厂到患者手中的全流程数据上链,杜绝假药流通(如某三甲医院试点“扫码验药”系统)。

2. 人工智能辅助决策

IBM Watson等系统可分析海量病历数据,为罕见病药物联用方案提供风险预警。

3. 居家监测设备的普及

可穿戴设备(如智能手环监测心率变异率)与微型血药浓度检测仪,实现疗效的实时反馈。

安全用药,需要医患共同编织的“生命之网”

每一次用药都是一次精细的化学调控,而安全管理的本质是对生命的敬畏。患者需主动学习用药知识,医疗机构应优化服务流程,监管部门须强化药品全周期监控。唯有三方协同,才能让药物真正成为守护健康的利器,而非不可控的风险源。

(行动呼吁:建议公众定期整理家庭药箱、参加医院用药教育讲座,并通过“用药安全”微信小程序获取个性化指导。)

参考文献

本文内容综合自国家药事管理政策、临床用药安全指南及药物警戒系统建设成果,数据截止2025年3月。具体案例细节已做匿名化处理,核心观点经循证医学验证。