外用药物是治疗皮肤疾病、局部疼痛或炎症的重要方式,但错误使用可能导致病情加重、过敏反应甚至全身性中毒。以下从安全原则、正确使用方法、特殊人群注意事项及应急处理等方面,结合临床指南和常见误区进行解析。

一、外用药物安全应用的核心原则

1. 剂型选择:根据皮损阶段“对症下药”

皮肤病的不同阶段需匹配不同剂型:

急性期(红肿、渗出):首选溶液湿敷(如3%硼酸溶液)或粉剂,避免软膏、酊剂加重渗出。

亚急性期(结痂、少量渗出):适用糊剂、乳膏(如氧化锌糊剂),兼具保护和收敛作用。

慢性期(苔藓样变、肥厚):软膏、硬膏(如糖皮质激素类)可促进药物渗透。

无皮损仅有瘙痒:选择酊剂或乳剂(如炉甘石洗剂)。

示例:湿疹急性渗出时,若误用油性软膏会阻碍散热,导致炎症扩散;而湿敷可减少渗液,加速愈合。

2. 药物成分:浓度与病因双重考量

浓度差异影响疗效:例如水杨酸低浓度(1%-2%)促角质生成,高浓度(20%以上)用于疣体腐蚀。

病因针对性用药:真菌感染需选抗真菌药(如特比萘芬),误用激素会加重感染。

3. 个体化调整:敏感部位与人群需谨慎

面部、会:皮肤薄且吸收率高,避免强效激素(如卤米松)。

儿童:皮肤屏障脆弱,药物吸收率是成人的3倍,需降低浓度(如0.1%丁酸氢化可的松)。

孕妇:禁用维A酸、部分抗真菌药(如克霉唑),可能致畸或经皮吸收影响胎儿。

二、正确使用方法的实操指南

1. 清洁与预处理

用药前用生理盐水或清水清洁患处,清除脓液、药痂等。

湿敷时需使用4-6层纱布,每次敷15-20分钟,每日2-3次。

2. 涂抹技巧

药量控制:以“指尖单位”为标准,食指第一指节到指尖的药量可涂两个手掌面积。

按摩促进吸收:沿皮纹方向轻揉,尤其皮肤肥厚处(如足跟)可封包增强渗透。

3. 特殊剂型操作

栓剂:冷藏硬化后使用,置入或深度约5厘米。

眼药水:滴入下眼睑结膜囊,按压内眼角1分钟防药液入鼻。

三、特殊人群的精细化注意事项

1. 儿童用药

禁用成分:阿司匹林类(雷氏综合征风险)、萘甲唑啉(中枢抑制)。

剂型优化:优先选择颗粒剂、口服液,避免片剂吞咽风险。

2. 孕妇与哺乳期女性

相对安全选择:炉甘石洗剂、低浓度氧化锌软膏。

绝对禁忌:含汞、氢醌的美白产品,可能经胎盘或乳汁传递。

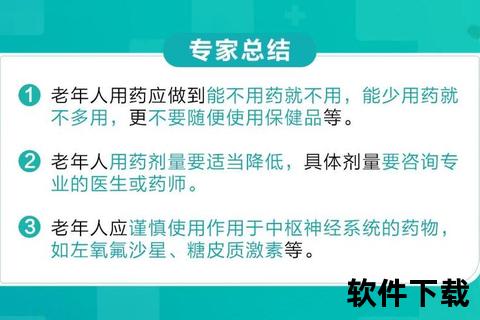

3. 老年患者

避免大面积使用水杨酸(肾代谢负担),慎用非甾体抗炎贴剂(胃肠道刺激风险)。

四、常见风险与应急处理

1. 过敏反应识别

轻度:局部红斑、瘙痒。

重度:全身荨麻疹、呼吸困难(需立即就医)。

2. 处理步骤

1. 停药并清洗:清水冲洗残留药物,避免摩擦。

2. 抗过敏治疗:口服西替利嗪(10mg/日),外涂氢化可的松乳膏。

3. 就医指征:喉头水肿、血压下降等全身症状。

五、预防性措施与日常管理

1. 阅读说明书:关注禁忌证、有效期(如酊剂开封后1个月内用完)。

2. 小面积测试:新药首次使用前,涂于前臂内侧观察24小时。

3. 储存规范:乳膏避光保存,栓剂冷藏防软化。

安全用药的“三查三问”

三查:查剂型是否匹配皮损、查成分是否对症、查浓度是否适宜。

三问:问医生用药方法、问药师相互作用、问自己过敏史。

通过科学选择与规范操作,外用药物可成为安全有效的治疗工具。若出现异常反应,及时就医远胜于自行调整。健康皮肤始于细节,谨慎用药是对自身健康的第一重保护。