宫颈表面看似光滑,实则隐藏着许多肉眼不可见的腺体,这些腺体如同微小的泉眼,不断分泌黏液以维持生殖道湿润。当这些"泉眼"被堵塞时,黏液积聚形成的囊肿就像被按下暂停键的水珠,在妇科检查中显现为宫颈纳囊。这种常见的妇科现象虽不致命,却让无数女性在体检报告单前驻足困惑。

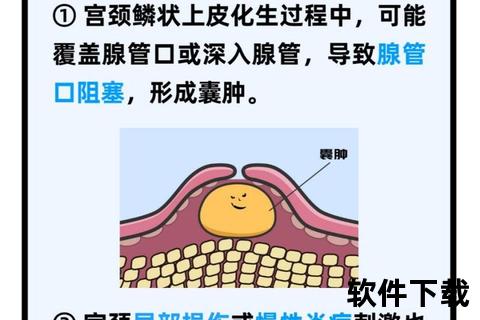

宫颈纳囊的形成本质上是腺体分泌与排出失衡的结果。宫颈表面覆盖着两种上皮细胞:中央区域的柱状上皮和周边的鳞状上皮。在雌激素周期性波动的影响下,这两种上皮的交界处(转化区)会发生动态迁移。当新生的鳞状上皮像"密封膜"般覆盖腺体开口,或是深入腺管形成物理性阻塞时,腺体分泌的黏液便被困在封闭的空间里,逐渐膨大形成肉眼可见的囊泡。

慢性炎症是病理性纳囊的主要推手。反复的宫颈感染(如衣原体、淋球菌等病原体侵袭)会导致腺管周围组织纤维化,这种"绞索效应"不仅压缩腺管空间,更会改变分泌物的理化性质,形成黏稠的黏液栓。临床数据显示,有多次分娩史或宫腔操作史的女性,其纳囊发生率较普通人群高出2.3倍,这与宫颈机械性损伤引发的修复性增生密切相关。

绝大多数宫颈纳囊如同静默的观察者,70%以上的患者是在常规妇科检查中偶然发现。但当囊肿数量超过5个或直径突破1cm时,这个"沉默的邻居"会开始发出警示:异常增多的白带可能浸湿内裤,特别是合并感染时,分泌物会呈现黄绿色并伴有鱼腥味。后点状出血是另一个特征性表现,源于膨大的囊肿在机械摩擦下破裂出血。

深部囊肿常以隐蔽方式显现,持续存在的腰骶部钝痛易被误认为腰椎问题。这种疼痛具有晨轻暮重的节律性,在久坐或站立后加剧,平卧时因囊肿压力改变可暂时缓解。约15%患者会出现月经间期出血,这种非周期性的点滴出血与囊肿影响宫颈血管舒缩功能有关。

妇科检查时,医生通过窥器可直视宫颈表面形态。典型的浅表纳囊呈现为珍珠样半透明凸起,直径多在3-5mm之间,触之有波动感。对于深埋组织的囊肿,高频超声能清晰显示宫颈基质内的无回声区,测量精度可达1mm,并能评估囊肿与周围血管的毗邻关系。

宫颈癌筛查(TCT+HPV检测)是鉴别诊断的关键环节。当发现纳囊合并ASC-US以上细胞学改变时,需行镜引导下的靶向活检。值得关注的是,约6.8%的纳囊患者伴随高危型HPV持续感染,这类人群应缩短随访间隔至3-6个月。

对于单发且直径<1cm的无症状囊肿,动态观察是最佳选择。建议每年进行1次妇科超声联合宫颈癌筛查,监测期间保持pH3.8-4.2的微环境有助于抑制囊肿进展。当出现反复感染征象时,可选用克林霉素栓等局部用药,配合口服多西环素进行双重抗菌覆盖。

物理治疗需把握精准指征:激化适用于表浅散在囊肿,利用1064nm波长激光产生60-80℃瞬时高温,使囊壁蛋白凝固;冷冻治疗采用-196℃液氮形成冰晶破坏囊壁结构,特别适合近宫颈口的病灶。对于突向的大型囊肿(>3cm),宫腔镜引导下的电切术能在保全宫颈形态的同时彻底清除囊壁,术后6周宫颈上皮化完成率可达92%。

妊娠期纳囊发生率约为8%,增大的子宫压迫盆腔静脉丛会导致囊肿短暂性增大。除非并发感染(表现为脓性分泌物伴IL-6>50pg/ml),否则应以观察为主。哺乳期治疗需注意:利多卡因等局部药的乳汁分泌量虽不足1%,但仍建议治疗后间隔4小时再哺乳。

围绝经期女性因雌激素撤退可能出现囊肿自然消退,但此阶段也是宫颈病变高发期。建议联合检测血清AMH水平与宫颈弹性成像,当AMH<0.5ng/ml且弹性系数>22kPa时,提示需要加强随访。

建立三级预防网络:初级预防着重于HPV疫苗接种和性行为管理,建议初次性行为前完成九价疫苗接种;次级预防强调每年1次的联合筛查,特别是对于持续HPV16/18阳性者应缩短至6个月随访;三级预防侧重于规范治疗慢性宫颈炎,控制菌群多样性指数(SDI)在2.5-3.0之间。

日常护理需注意:选用纯棉透气的内裤,每日清水清洗外阴,避免使用碱性洗剂破坏酸性保护膜。经期勤换卫生用品,建议每4小时更换1次,经血逆流可能携带病原体上行感染。

宫颈纳囊的本质是宫颈自我修复过程中的生理现象,就像皮肤上的毛孔可能暂时堵塞一样。当我们在体检报告上看到这个诊断时,不必过度焦虑,但也不能完全忽视。建议建立个人宫颈健康档案,记录每次检查的囊肿变化趋势,配合医生制定个性化监测方案。记住,真正的健康管理不在于消灭所有异常指标,而在于理解身体发出的信号并给予恰当回应。