生育是生命延续的奇迹,但科学备孕与安全分娩需要充分的准备和知识储备。随着现代生活压力增大、环境变化及高龄生育趋势上升,越来越多的家庭面临生育难题。数据显示,我国育龄夫妇不孕不育率已达17.6%,而超过30%的妊娠结局受孕前准备不足影响。本文将从孕前检查到分娩技巧,系统解析健康生育全流程,为不同人群提供实用指导。

一、科学备孕:打造优质孕育基础

1. 孕前检查:不可忽视的起跑线

孕前3-6个月,夫妻双方需完成基础检查:

必查项目:血常规、肝肾功能、甲状腺功能、优生五项(弓形虫、风疹病毒等)、生殖系统检查、地中海贫血筛查(尤其两广地区携带率高达16.8%)。

特殊人群加查:高龄女性(≥35岁)需增加卵巢功能评估(AMH检测)、宫腔环境检查及染色体分析。

案例警示:广东一对夫妻因忽略地中海贫血基因检测,孕中期发现胎儿患重型β-地贫,被迫终止妊娠。建议初筛异常者及时进行血红蛋白电泳及基因检测。

2. 营养储备:从饮食到补剂的全方位策略

关键营养素:

叶酸:孕前3个月每日补充0.4-0.8mg,预防神经管畸形。高风险人群(如家族遗传病史)可增至4mg。

铁与碘:每周摄入动物肝脏、海带等,预防缺铁性贫血和胎儿智力发育障碍。

维生素D:日照不足地区建议检测血清水平,低于30ng/mL需补充。

饮食禁忌:避免高糖、腌制食品、酒精及含反式脂肪酸的油炸食物,减少咖啡因摄入(每日≤200mg)。

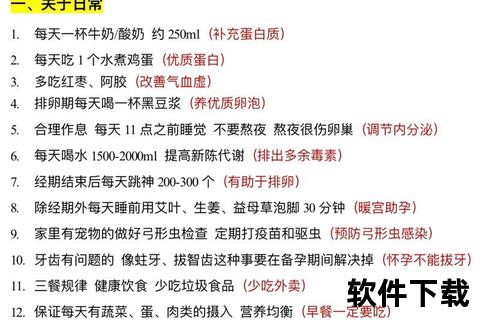

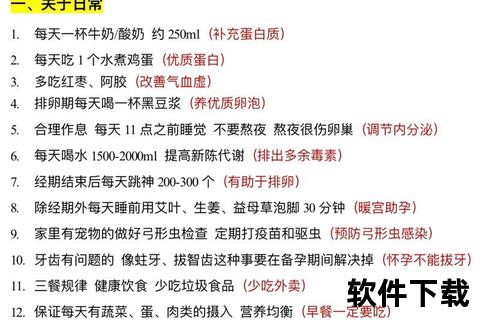

3. 生活方式优化:细节决定成败

运动建议:每周5次中等强度运动(如快走、游泳),BMI控制在18.5-24.9。

环境风险防控:远离辐射、化学污染物(如苯、农药),停用非必要药物。

心理调节:焦虑情绪可通过冥想、备孕社群交流缓解,压力过大会降低受孕率。

二、精准把握受孕时机

1. 排卵监测:自然周期与辅助工具结合

基础体温法:连续测量清晨静息体温,排卵后体温上升0.3-0.5℃。

排卵试纸:月经结束后7天开始检测,强阳转弱时提示24-36小时内排卵。

B超监测:适用于月经不规律者,可精确观察卵泡发育。

2. 同房策略:提升受孕效率

频率:排卵期隔日同房,避免过度频繁导致质量下降。

体位选择:传统体位更利于留存,同房后垫高臀部静卧30分钟。

误区纠正:网传“碱性体质易生男孩”缺乏科学依据,盲目服用苏打水可能破坏菌群。

三、特殊人群备孕要点

1. 高龄女性(≥35岁)

卵巢功能评估:AMH值<1.1ng/mL提示卵巢储备下降,需尽早干预。

并发症预防:加强血糖监测(空腹≤5.1mmol/L),控制妊娠期糖尿病风险。

产前诊断:孕11-13周进行NT检查,16周后考虑羊水穿刺或无创DNA。

2. 复发性流产史者

病因筛查:包括染色体核型、抗磷脂抗体、甲状腺抗体及宫腔形态检查。

中西医结合调理:滋补肾气中药(如菟丝子、桑寄生)配合黄体酮支持。

四、分娩方式选择与技巧

1. 顺产与剖宫产的理性决策

顺产优势:恢复快、并发症少,产后泌乳更早。

剖宫产指征:胎位异常(如横位)、胎盘前置、胎儿窘迫或瘢痕子宫。

数据参考:我国剖宫产率达46%,远超WHO推荐的15%上限,需警惕非医学指征手术风险。

2. 分娩准备与应急处理

产前训练:孕28周起练习拉玛泽呼吸法,缓解宫缩疼痛。

紧急情况识别:破水后立即平卧送医,见红伴规律宫缩(5-6分钟/次)需入院待产。

五、行动建议:从计划到实践

1. 制定个性化备孕日历:结合月经周期、检查节点及营养补充计划。

2. 建立健康档案:记录基础体温、用药史及家族遗传病信息。

3. 心理建设:加入备孕支持小组,夫妻共同参与孕期课程。

生育是生命科学的精密工程,也是家庭幸福的起点。通过系统化的备孕管理和科学的分娩决策,每位准父母都能为孩子的健康奠定坚实基础。若备孕6个月未成功或存在高风险因素,建议及时寻求生殖医学专科指导。