面神经麻痹,俗称“面瘫”,是一种因面部神经受损导致表情肌运动障碍的疾病。患者常突发口角歪斜、眼睑闭合不全等症状,不仅影响外貌,还可能引发眼部感染、咀嚼困难等问题。据统计,我国每年约有300万新发病例,及时有效的治疗对恢复至关重要。本文将从药物作用机制、临床选择及特殊人群注意事项等角度,解析面神经麻痹的药物治疗新进展。

一、面神经麻痹的病理机制与治疗目标

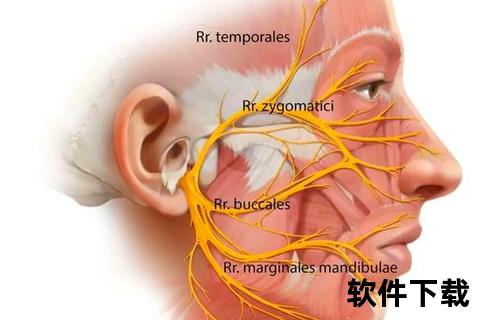

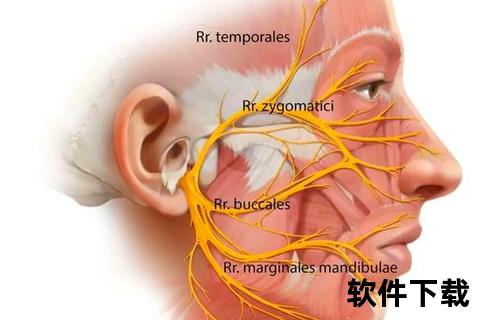

面神经麻痹的病因复杂,约60%为特发性(贝尔麻痹),可能与病毒感染(如单纯疱疹病毒)或局部缺血有关。当病毒激活或免疫反应异常时,面神经发生炎症水肿,导致神经传导受阻。治疗核心在于:抗炎消肿、抑制病毒、促进神经修复。

二、药物治疗的作用机制与临床选择

1. 糖皮质激素:急性期的“消炎主力”

作用机制:通过抑制炎症因子释放,减轻神经水肿,缓解骨管内压力,防止神经进一步损伤。

临床用药:泼尼松(1mg/kg/日,疗程10天)、地塞米松(静脉注射5mg/日)。研究显示,发病72小时内使用可显著降低后遗症风险。

注意事项:高血压、糖尿病患者需监测血压血糖,孕妇慎用。

2. 抗病物:针对病毒性病因的“精准打击”

作用机制:抑制病毒DNA复制,适用于疱疹病毒或带状疱疹病毒感染引起的面瘫。

临床用药:阿昔洛韦(400mg/次,每日5次)、泛昔洛韦(500mg/次,每日3次)。联合激素治疗可减少面肌功能丧失率15%。

特殊人群:哺乳期女性需暂停母乳喂养,肾功能不全者需调整剂量。

3. 神经修复剂:促进神经再生的“营养支持”

作用机制:维生素B1、B12参与髓鞘合成,甲钴胺促进轴突再生,神经生长因子(NGF)修复受损神经。

临床方案:甲钴胺(0.5mg肌注/隔日)联合维生素B1口服,重症患者可加用鼠神经生长因子(30μg/日肌注)。

疗程建议:急性期使用至少2周,恢复期持续3个月。

4. 改善微循环药物:缓解神经缺血的“疏通剂”

作用机制:七叶皂苷钠降低血管通透性,银杏叶提取物清除自由基,改善神经血供。

联合用药:与激素联用可缩短病程,尤其适用于糖尿病或动脉硬化患者。

5. 中药与中西医结合疗法

活血化瘀类:川芎嗪注射液、桃仁提取物通过扩张血管促进神经修复。

针灸辅助:急性期后配合电针刺激阳白、地仓等穴位,可提高疗效30%。

三、特殊人群用药指南

1. 儿童患者

优先选择甲钴胺肌注(安全性高),避免长期使用激素。

2岁以下禁用阿昔洛韦,可替换为更安全的伐昔洛韦。

2. 孕妇及哺乳期女性

妊娠早期禁用激素,中晚期可短期使用低剂量泼尼松。

抗病物需权衡利弊,必要时选用B类药物如阿昔洛韦。

3. 慢性疾病患者

糖尿病患者首选七叶皂苷钠替代激素,高血压患者避免使用含钠输液。

四、家庭护理与就医信号

1. 居家应急处理

急性期(发病3天内)冷敷患侧减轻水肿,后期热敷促进血液循环。

佩戴护目镜预防角膜干燥,餐后清洁口腔防食物残留。

2. 必须就医的情况

出现耳部疱疹(提示Hunt综合征)或味觉丧失。

治疗2周后无改善,需排查肿瘤或颅底病变。

3. 康复训练建议

发病1周后开始面部肌肉训练:鼓腮、皱眉、闭眼,每日3次。

配合生物反馈治疗,减少联带运动发生。

五、预防与生活管理

防寒保暖:避免冷风直吹面部,冬季外出戴围巾。

增强免疫力:补充锌、维生素C,减少病毒感染风险。

控制基础病:糖尿病、高血压患者定期监测,降低神经病变概率。

面神经麻痹的治疗需把握“黄金72小时”,早期规范用药可显著改善预后。随着神经修复药物的进展(如GM1神经节苷脂),以及中西医结合方案的优化,患者康复率已从60%提升至85%。若出现症状,请及时就医并坚持全程治疗,切勿自行停药或过度依赖偏方。