长期依赖消炎药缓解疼痛或炎症的人群中,约30%因滥用导致严重并发症。这些药物在抑制炎症的可能悄然改变人体微生态平衡,甚至引发不可逆的器官损伤。科学用药与健康管理的平衡,已成为现代人必须掌握的生存技能。

“消炎药”这一民间概念常与抗生素、非甾体抗炎药混淆。从医学角度,真正具有抗炎作用的药物分为三类:

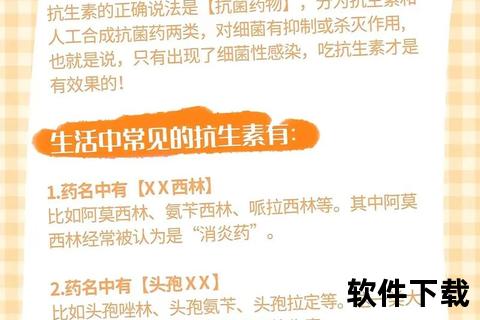

1. 抗生素(如头孢、阿莫西林)——针对细菌感染

2. 非甾体抗炎药NSAID(如布洛芬、对乙酰氨基酚)——抑制前列腺素合成

3. 糖皮质激素(如泼尼松)——强效免疫调节

普通民众常将抗生素等同于消炎药,错误用于病毒性感冒、非感染性炎症,这是导致药物滥用的根本原因。例如,网页69明确区分布洛芬等NSAID与抗生素的作用差异,强调“红肿热痛”症状未必需要抗菌治疗。

1. 肠道生态灾难

2. 耐药菌筛选危机

3. 特殊器官毒性

1. 胃肠道侵蚀

2. 沉默的肾损伤

3. 心血管风险倍增

1. 肝药酶系统超负荷(尤其对乙酰氨基酚)

2. 肌肉萎缩与代谢紊乱(网页16中53岁女性案例)

3. 药物交叉反应:与抗凝剂合用增加出血风险

1. 孕妇禁忌

2. 儿童用药规范

3. 老年群体注意

1. 诊断先行:C反应蛋白检测区分细菌/病毒感染

2. 阶梯选择:

3. 周期控制:抗生素疗程5-7天,NSAID连续使用≤3天

4. 监测体系:

1. 物理疗法:急性扭伤48小时内冰敷(每次≤20分钟)

2. 营养干预:

3. 中医调理:

出现以下症状需立即停药并就诊:

1. 免疫基石:保证每日7小时睡眠,补充锌、维生素D

2. 肠道微生态维护:定期食用发酵食品(酸奶、纳豆)

3. 运动处方:每周150分钟中等强度运动降低CRP炎症指标

4. 压力管理:正念冥想调节皮质醇水平

全球医学界正推行“抗生素管理计划”(ASP),通过多学科协作减少20-30%的抗生素处方量。个体健康管理需与公共卫生策略形成合力,在缓解病痛与保护身体机能间找到最佳平衡点。当身体发出预警时,及时调整治疗方案比盲目坚持用药更重要——毕竟,药物是暂时的工具,健康才是永恒的课题。