血小板减少症是一种可能危及生命的血液疾病,患者常因皮下出血、鼻血不止或月经量过大而就诊。一位45岁的女性患者曾:“我发现自己腿上突然出现大片瘀青,刷牙时牙龈出血半小时都止不住,这才意识到问题严重。”这种疾病背后隐藏着复杂的病因机制,而普通人往往对其认知不足。

一、血小板减少症的病理机制与核心病因

血小板减少症定义为外周血血小板计数低于100×10^9/L,当数值跌破20×10^9/L时,自发性出血风险急剧升高。其病因可归纳为三大关键环节:

1. 生成不足

抑制:再生障碍性贫血、白血病等疾病直接破坏造血功能,导致血小板生成减少。

毒性物质:苯类化学物、化疗药物(如环磷酰胺)可抑制巨核细胞成熟,长期接触此类物质的人群需警惕。

营养缺乏:铁、叶酸或维生素B12缺乏影响造血微环境,尤其常见于饮食不均衡的老年人。

2. 破坏过多

免疫攻击:自身免疫性疾病(如系统性红斑狼疮)或原发性免疫性血小板减少症(ITP)中,抗体错误攻击血小板,使其寿命缩短至数小时。儿童ITP多与病毒感染后免疫紊乱相关,而成人ITP更倾向于慢性自身免疫异常。

药物诱导:肝素、磺胺类药物可能通过免疫机制或直接毒性引发血小板破坏,这类病例占药物不良反应的15%。

3. 分布异常

滞留:肝硬化或脾功能亢进时,异常增大,可扣押高达90%的血小板,导致外周血计数骤降。

二、症状表现与高危人群差异

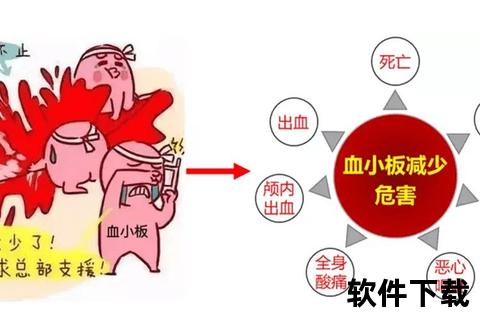

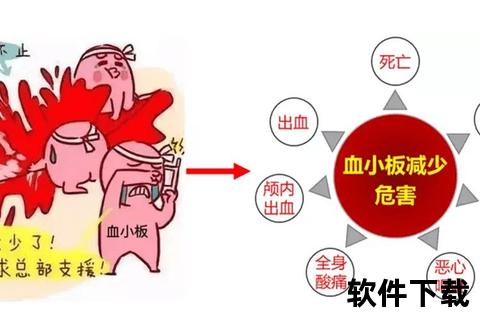

典型症状包括皮肤瘀点、黏膜出血(如鼻血、牙龈渗血)、月经量异常增多,严重者可能出现消化道出血或颅内出血。需特别关注以下人群差异:

儿童vs成人:儿童ITP常急性起病,60%在感染后突发,但50%患儿可在6个月内自愈;成人ITP多为慢性病程,自愈率不足10%。

孕妇群体:妊娠期生理性血小板减少发生率约8%,通常无需治疗;但若合并ITP,胎儿可能出现血小板减少,分娩时需提前输注血小板。

三、诊断流程与核心检查

确诊需结合病史、体检与实验室检查:

1. 血常规与涂片:确认血小板计数并排除假性减少(如血小板聚集)。

2. 穿刺:用于鉴别白血病、再生障碍性贫血等疾病。

3. 免疫学检测:抗核抗体、抗血小板抗体等帮助诊断免疫相关性病因。

4. 影像学:超声评估大小,排查脾功能亢进。

四、分层治疗策略与最新进展

治疗需根据病因和严重程度制定个性化方案:

紧急处理:血小板<10×10^9/L或活动性出血时,需立即输注血小板。

免疫调节:

糖皮质激素(如泼尼松)是一线药物,有效率约70%,但长期使用需监测骨质疏松风险。

静脉丙种球蛋白(IVIG)起效快,适用于手术前或孕妇。

靶向治疗:2025年有望在中国上市的CD3/GPRC5D双抗(塔奎妥单抗)为复发难治患者提供新选择。

手术干预:脾切除对70%的慢性ITP患者有效,但需权衡感染风险。

五、预防措施与日常管理

感染防控:勤洗手、接种疫苗(如流感疫苗),尤其对儿童和老年人。

药物安全:避免非必要使用阿司匹林、布洛芬等影响血小板功能的药物。

饮食建议:增加富含维生素C(促进铁吸收)和K(辅助凝血)的食物,如猕猴桃、菠菜。

出血急救:皮肤小伤口压迫止血至少10分钟,鼻腔出血可用冰袋冷敷鼻梁。

六、特殊人群注意事项

孕妇:妊娠晚期需每周监测血小板,分娩前血小板<50×10^9/L建议输注丙种球蛋白。

儿童:急性期避免剧烈运动,观察是否有头痛、呕吐等颅内出血征兆。

老年患者:合并动脉硬化者需严格控制血压,降低脑出血风险。

血小板减少症并非单一疾病,而是多种病理过程的共同表现。早期识别病因、规范治疗可显著改善预后。若出现不明原因瘀斑、反复鼻血或月经量骤增,务必及时就医——这些信号可能是身体发出的“红色警报”。