当咳嗽伴随痰液时,许多人会想到阿莫西林这类抗生素。但“阿莫西林能否化痰”这一问题背后,涉及复杂的药理机制和临床决策。本文将深入解析阿莫西林的作用原理,澄清误区,并提供实用建议。

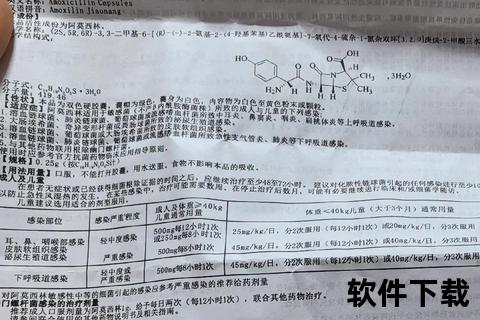

阿莫西林属于青霉素类β-内酰胺抗生素,其核心功能是杀菌而非化痰。它的抗菌活性源于β-内酰胺环结构,通过抑制细菌细胞壁合成酶(如转肽酶),阻断细菌细胞壁的黏肽交联,导致细菌因细胞壁缺损而破裂死亡。

关键点:

是否使用阿莫西林,取决于感染类型:

1. 细菌感染(如细菌性肺炎、急性支气管炎):阿莫西林可通过清除病原体减轻炎症反应,从而减少痰液产生。

2. 病毒感染(如普通感冒、流感):阿莫西林无效,滥用可能引发耐药性或药物副作用(如皮疹、腹泻)。

3. 非感染因素(如过敏、胃食管反流):需针对病因治疗(如抗组胺药、抑酸剂),抗生素无意义。

案例说明:

一名患者因咳嗽伴黄痰就诊,血常规显示中性粒细胞升高,医生诊断为细菌性支气管炎,开具阿莫西林。用药3天后痰量减少,症状缓解。此时阿莫西林通过控制感染间接改善痰液问题。

若感染已控制但痰液黏稠难咳,需联合使用祛痰药:

注意:

阿莫西林与祛痰药(如盐酸氨溴索)的复方制剂(如某些固体制剂)在临床中用于协同治疗感染伴痰黏稠的情况,但需遵医嘱使用。

1. 儿童:

2. 孕妇:

3. 过敏史患者:

立即就医的信号:

家庭护理技巧:

1. 观察痰液性状:透明稀痰多提示病毒感染;黄绿脓痰可能为细菌感染。

2. 记录症状变化:包括发热频率、痰量增减、咳嗽是否夜间加重。

3. 避免诱因:吸烟者,过敏人群远离粉尘/花粉,保持室内湿度50%-60%。

全球范围内,抗生素滥用导致耐药菌增多。世界卫生组织数据显示,50%的抗生素使用不必要。

行动呼吁:

阿莫西林是对抗细菌感染的重要武器,但它并非“化痰药”。正确使用需基于明确诊断,结合祛痰措施和科学护理。面对咳嗽有痰,理性区分病因,避免盲目用药,才能真正守护健康。