妇科炎症是女性群体中普遍存在的健康问题,常表现为异常分泌物增多、外阴瘙痒、灼热感或排尿疼痛等症状。这些不适不仅影响生活质量,若处理不当还可能引发更严重的并发症。在传统中医药与现代医学的结合中,冰片这一古老药材因其独特的药理特性,正逐渐成为妇科炎症治疗领域的研究热点。本文将从科学机制到临床实践,系统解析冰片在妇科疾病中的应用价值。

冰片的主要活性成分包括右旋龙脑(含量达50%以上)、异龙脑及樟脑衍生物,这些萜类化合物赋予其穿透性强、抗菌谱广的特性。实验显示,0.5%浓度的冰片即可显著抑制金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等常见致病微生物的生长,其抗菌机制涉及破坏微生物细胞膜完整性,并干扰细菌生物膜形成。值得注意的是,冰片能双向调节微环境——既能抑制病原体过度增殖,又不会破坏乳酸杆菌等有益菌群。

在抗炎机制层面,冰片通过三条通路发挥作用:

1. 炎症介质调控:抑制NF-κB信号通路,减少IL-6、TNF-α等促炎因子的释放

2. 免疫平衡调节:增加调节性T细胞比例,降低Th17细胞活性,缓解过度免疫反应

3. 组织修复促进:激活表皮生长因子受体(EGFR),加速受损黏膜上皮再生

针对念珠菌性炎,冰片栓剂可穿透真菌细胞壁,与麦角固醇结合破坏膜结构。临床数据显示,联合克霉唑使用时,冰片使症状缓解时间缩短30%,复发率降低至12%。对于细菌性病,冰片通过抑制加德纳菌的黏附素表达,阻断其定植过程。

冰片凝胶剂能有效缓解宫颈柱状上皮异位引发的接触性出血。其作用机制包括:

在慢性盆腔炎治疗中,冰片透皮贴剂通过促进药物经会皮肤吸收,直接作用于输卵管和子宫周围组织。研究发现其能降低血清CRP水平达45%,同时改善盆腔血流灌注。

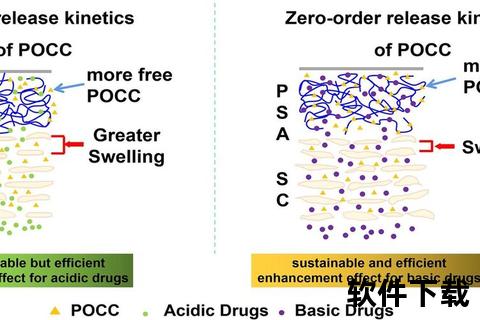

1. 黏膜渗透技术:将冰片制成温度敏感型凝胶,在体温下由液态转为半固态,延长药物滞留时间至8-12小时

2. 纳米包裹系统:使用脂质体包裹冰片活性成分,使其穿透深度增加2倍,对深部组织的衣原体感染尤为有效

3. 联合增效方案:

1. 妊娠期:虽然动物实验显示冰片对早期妊娠影响有限,但临床仍建议孕20周后避免给药,以防诱发子宫收缩

2. 哺乳期:冰片经黏膜吸收后约有0.3%进入乳汁,建议用药后暂停哺乳4小时

3. 过敏体质:首次使用前需在前臂内侧进行24小时斑贴试验,因冰片可能诱发Ⅰ型超敏反应

当出现轻度外阴瘙痒时,可采用:

1. 熏洗法:将1克冰片溶于500ml温开水,每日坐浴15分钟,连续3天

2. 应急止痒:0.5%冰片霜剂局部涂抹,30分钟内瘙痒评分可降低60%

需立即就医的警示信号包括:用药72小时无改善、发热伴下腹痛、异常出血等。值得注意的是,自行滥用高浓度冰片(>2%)可能损伤黏膜屏障,反而加重感染风险。

目前正在探索冰片在HPV感染清除中的作用,初步数据显示其可通过上调p53蛋白表达抑制病毒复制。基于人工智能的个体化给药系统正在开发中,该系统能根据pH值实时调整冰片释放速率。

行动建议

1. 选择正规医疗机构配制的中药制剂,避免网购不明成分的"纯天然"冰片产品

2. 治疗期间穿着透气棉质内衣,每日更换并60℃以上高温清洗

3. 合并糖尿病者需密切监测血糖,因高血糖环境会削弱冰片疗效

4. 完成疗程后复查微生态检测,确认乳杆菌比例恢复至70%以上

冰片在妇科炎症治疗中展现出多靶点、多通路的作用优势,但需在专业指导下科学使用。随着精准医疗的发展,这一古老药材正在书写中西医结合的新篇章。