咳嗽与呼吸道炎症是人体抵御病原体入侵的防御反应,但当这种反应持续加剧时,不仅影响睡眠、工作,甚至可能引发气胸、肋骨骨折等严重并发症。本文从科学机制、药物选择到居家护理,系统解析如何安全有效地缓解症状,并为儿童、孕妇等特殊人群提供精准建议。

咳嗽反射由延髓背侧的咳嗽中枢调控,当呼吸道黏膜受到冷空气、病原体或异物刺激时,通过迷走神经传递信号引发咳嗽。急性咳嗽(<3周)多与病毒性感冒、过敏相关,表现为干咳或少量白痰;亚急性(3-8周)和慢性咳嗽(>8周)则需警惕哮喘、胃食管反流、药物性咳嗽等隐匿病因。例如,长期服用降压药“普利类”(如卡托普利)可能引发刺激性干咳,需及时换药。

关键鉴别点:

现代医学将止咳药分为中枢性、外周性及复方制剂三类。中枢性镇咳药直接抑制延髓咳嗽中枢,适用于剧烈干咳:

外周性镇咳药通过麻痹呼吸道黏膜神经末梢起效:

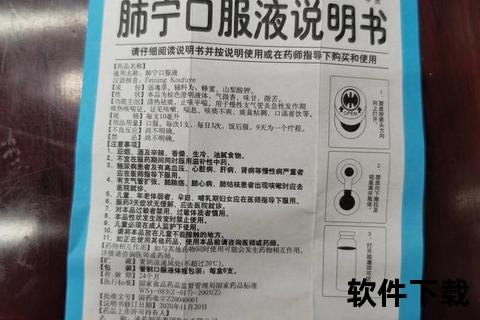

复方制剂则兼顾镇咳与祛痰:

中医将咳嗽分为风燥伤肺、阴虚肺燥等证型,经典方剂与创新专利配方各具特色:

现代药理研究发现,扩张支气管、桔梗皂苷促进排痰的机制已获国际认可。一项专利配方(白术+川贝母+薄荷)通过调节Th1/Th2免疫平衡实现抗炎止咳。

1. 儿童:

2. 孕妇:

3. 慢阻肺患者:

紧急缓解方案:

营养支持:

预警信号(需立即就医):

咳嗽管理需遵循“病因优先”原则,如胃食管反流需抑酸、哮喘需吸入激素。建议家庭常备血氧仪监测危重征兆,慢性咳嗽患者每半年进行肺功能评估。通过科学用药与生活方式调整(如、空气净化),多数咳嗽可在2周内有效控制。