结核病曾被称为“白色瘟疫”,至今仍是全球最致命的传染病之一。2025年世界防治结核病日数据显示,全球每年仍有数百万人感染,而规范用药是终结结核流行的核心武器。本文将从科学用药、疗程优化到居家管理,为患者和公众提供一份系统性指南。

结核分枝杆菌的狡猾性在于其潜伏性、耐药性和传播隐蔽性。规范治疗需遵循“十字方针”——早期、联合、适量、规律、全程。以一名初治肺结核患者为例,其标准治疗方案为2HRZE/4HR(即前2个月联用异烟肼、利福平、吡嗪酰胺、乙胺丁醇,后4个月维持异烟肼和利福平)。这一方案通过多药协同作用,既能快速杀菌,又可预防耐药性产生。

关键药物解析:

1. 异烟肼(H):穿透力强,可杀灭细胞内外的结核菌,但需警惕肝毒性和周围神经炎。

2. 利福平(R):对休眠菌有独特杀灭作用,与食物同服会降低药效,需空腹服用。

3. 吡嗪酰胺(Z):在酸性环境中杀菌效果显著,但可能引发高尿酸血症。

4. 乙胺丁醇(E):抑制细菌RNA合成,需定期监测视力变化。

约30%患者会出现药物不良反应。常见问题包括:

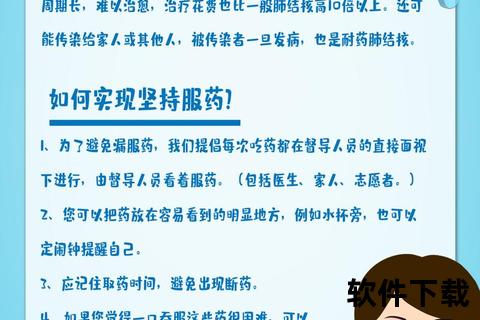

耐药结核治疗周期长达18-24个月,费用增加百倍。预防耐药的三大要点:

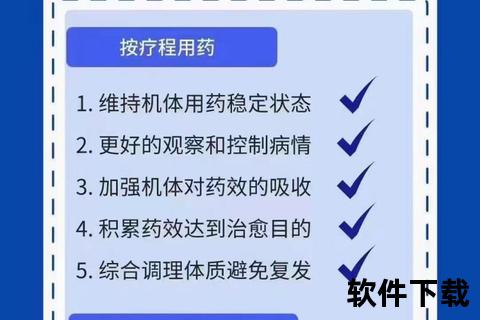

1. 杜绝擅自停药:即使症状消失,仍需完成6-8个月疗程。

2. 精准用药监测:初治患者建议在第2、5、6月进行痰菌检测,评估杀菌效果。

3. 耐药患者方案:耐多药结核需采用含贝达喹啉、利奈唑胺等二线药物的个体化方案,并配合注射剂(如阿米卡星)强化治疗。

传染性患者居家需做到:

1. 儿童结核:

2. 孕妇及哺乳期女性:

3. 肝肾功能异常者:

1. 智能用药辅助:设置手机闹钟提醒服药,使用分格药盒管理每日剂量。

2. 症状监测日志:记录每日体温、咳嗽频率、痰液性状,复诊时提供数据支持治疗调整。

3. 社会支持网络:加入患者互助小组,通过绘画、园艺等爱好缓解心理压力,降低治疗中断风险。

结核病的治疗是一场与病菌的持久战,更是对患者自律性与医疗系统协同能力的考验。2025年WHO提出的“终结结核病流行”目标,需要每个环节的精准执行。记住:每一次按时服药,不仅是对自身健康的负责,更是切断传播链、保护家人的关键行动。若出现持续咳嗽超过2周、痰中带血或治疗期间皮疹、视力模糊等症状,请立即就医。