前列腺是男性特有的生殖器官,一旦发生炎症,可能引发尿频、尿痛、盆底疼痛甚至性功能障碍。由于前列腺被膜的特殊结构,药物渗透困难,加之病因复杂,合理用药成为治疗的关键。本文将基于临床指南和最新研究,解析不同类型前列腺炎的消炎药物选择及治疗要点。

根据美国国立卫生研究院(NIH)分类,前列腺炎可分为四种类型:

1. I型(急性细菌性):突发高热、寒战伴排尿灼痛,指检前列腺肿胀压痛。

2. II型(慢性细菌性):反复尿路感染,会钝痛持续3个月以上,前列腺液培养显示致病菌。

3. III型(慢性骨盆疼痛综合征):分炎症性(含白细胞)和非炎症性,以盆底疼痛为主,无明确感染证据。

4. IV型(无症状性):仅体检发现前列腺炎性改变,需定期监测。

识别信号:

前列腺被膜的脂质屏障导致普通抗生素难以渗透,需选择脂溶性高、蛋白结合率低的药物。氟喹诺酮类(如左氧氟沙星)穿透力达血浆浓度的2-3倍,成为一线选择[[12][36]]。

1. 急性细菌性前列腺炎

2. 慢性细菌性前列腺炎

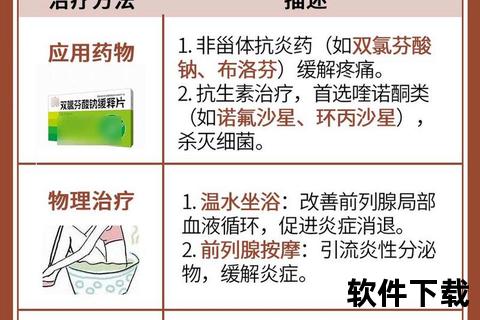

3. 慢性骨盆疼痛综合征

1. 初始治疗前需留取前列腺液做细菌培养及药敏试验。

2. 大肠杆菌对氟喹诺酮类耐药率达30%地区,改用磷霉素(3g qd)或氨基糖苷类。

3. 慢性患者避免长期单一用药,可轮换使用大环内酯类与β-内酰胺类。

1. 急性发作期:卧床休息、会冰敷(每次<15分钟)缓解肿胀。

2. 饮食管理:每日饮水>2000ml,限制辣椒素摄入(加重盆腔充血)。

3. 运动干预:凯格尔训练(每天3组,每组15次)改善盆底肌痉挛。

复发预警信号:治疗后6个月内出现2次以上尿痛或EPS白细胞>10/HP,需重新评估病原体。

前列腺炎治疗需打破“消炎=用抗生素”的误区。通过分层用药、全程监测和生活方式干预,80%患者可获得症状控制。建议患者建立治疗日记,记录排尿频率、疼痛评分及用药反应,为医生调整方案提供依据。对于病程超过1年且生活质量显著下降者,可考虑超声引导下的前列腺药物注射等强化治疗[[12][44]]。