甲醛与白血病的关系如同隐匿在空气中的谜团,既被世界卫生组织列为明确致癌物,又与普通人的居住安全息息相关。一位年轻程序员在入住新装修公寓半年后确诊急性白血病,家属发现室内甲醛浓度超标近3倍,这场悲剧将无数人的目光引向隐藏在油漆与板材中的健康威胁——当现代人70%以上的时间处于室内环境,如何理解甲醛暴露与疾病之间的“时间”?

甲醛并非直接破坏DNA,而是通过干扰微环境打破血细胞生成平衡。它能诱导造血干细胞内活性氧(ROS)水平升高,造成DNA氧化损伤及染色体畸变。美国国家癌症研究所发现,职业暴露于甲醛的人群中,携带GSTM1基因缺失突变者患髓系白血病的风险增加4.2倍,这解释了为何相同环境下有人患病而有人无恙。

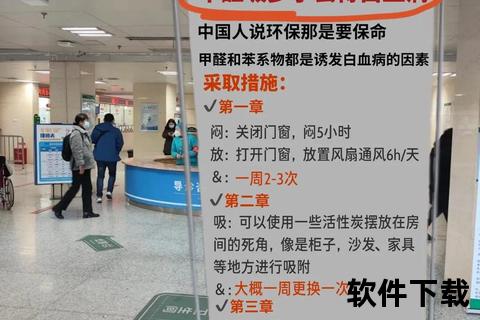

值得警惕的是,甲醛会与苯系物产生协同效应。当室内同时存在0.08mg/m³甲醛和0.09mg/m³苯时,其对造血系统的毒性相当于单独甲醛浓度0.3mg/m³的作用,这种“1+1>2”的效应在新装修房屋中尤为突出。

1. 暴露浓度阈值

2. 时间累积效应

3. 特殊人群敏感度

当出现以下症状组合时需警惕慢性甲醛暴露:

1. 血液异常三联征:

2. 分子诊断窗口

某三甲医院血液科数据显示,因装修污染就诊患者中,86%存在CDKN2A/p16基因启动子区异常甲基化,这一表观遗传改变可能早于临床症状出现5-8年。

1. 空间防护

2. 时间管理

装修后安全入住时间(月)= Σ(材料甲醛释放量×使用面积)/150

例如:15㎡卧室使用E1级板材(释放量0.12mg/m²·h),需空置(0.12×15×720)/150≈8.6个月

3. 生物防护

NAT2慢乙酰化基因型人群,需将甲醛暴露阈值降低至国标值的60%

在上海市环境监测中心的模拟实验中,采用“日间密闭+夜间强通风”策略(10:00-16:00关闭门窗,20:00-次日6:00开窗+风扇对流),可使甲醛去除效率较持续通风提高28%。这种基于甲醛温度敏感特性(25℃以上释放量每升高5℃翻倍)设计的方案,兼顾去除效率与能耗平衡。

当现代人不可避免要面对装修污染时,建立“浓度-时间-个体”三维防护体系,比单纯追求“零甲醛”更符合科学现实。记住:甲醛致癌是概率事件,但降低概率是100%可控的技术问题。