瘙痒、分泌物异常、排尿灼痛……这些看似普通的身体信号,可能正是炎发出的健康警报。作为女性生殖系统最常见的感染性疾病,炎的发病率高达75%以上,但许多患者因缺乏科学认知,常陷入误判病情的困境。本文将深入解析各类炎的典型症状与识别要点,帮助女性建立科学的自我监测意识。

炎并非单一疾病,而是由不同病原体引发的症候群,其临床表现既有共性特征,又存在显著差异:

1. 分泌物异常:

2. 外阴不适三联征:

瘙痒(72%患者首发症状)、灼热感(尤其在排尿时加重)、疼痛(因黏膜充血敏感)是三大核心症状。夜间瘙痒加剧是霉菌感染的典型特征,而滴虫感染可能引发尿道口刺痛。

3. 伴随症状:

约30%患者合并尿频、尿急等泌尿系统症状,严重感染可出现下腹坠胀感。儿童患者可能表现为哭闹不安、内裤有咖啡色分泌物,孕妇感染可能诱发宫缩导致早产风险。

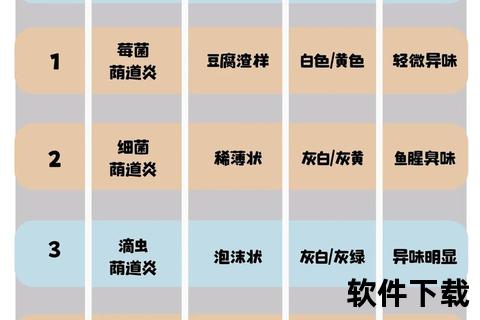

通过居家观察可初步判断感染类型(需结合医学检查确诊):

1. 视觉筛查:

使用手持镜观察外阴是否红肿、破溃,注意内裤残留物形态:

2. 嗅觉辨识:

距内裤10cm嗅闻:

3. 触诊评估:

清洁双手后,用食指轻触外阴至区域:

4. 症状日志:

记录症状发作规律:

1. 儿童患者:

因雌激素水平低下,更易出现外阴红肿、排尿哭闹,约20%患儿因抓挠导致粘连。需注意与蛲虫感染(夜间肛周瘙痒)鉴别。

2. 妊娠期女性:

分泌物量增加属生理现象,但出现黄绿色分泌物或瘙痒需警惕。未治疗的细菌性炎可使早产风险增加40%,霉菌感染可能造成产道真菌定植引发新生儿鹅口疮。

3. 绝经后女性:

萎缩性炎患者除典型症状外,常伴出血,因黏膜菲薄易受损。需与子宫内膜癌(不规则出血)进行鉴别。

1. 居家应急处理:

2. 就医指征:

出现以下情况需24小时内就诊:

3. 诊断流程:

正规医疗机构的检查包括:

4. 防治结合策略:

值得特别注意的是,40%的复发患者存在错误用药行为,如症状缓解即停药、自行购买广谱抗真菌药等。建议完成整个疗程(通常7-14天)后,于下次月经干净后复查确认根治。

炎的本质是微生态失衡,科学的症状管理需要患者建立"观察-记录-就医-随访"的完整闭环。当身体发出异常信号时,及时采取规范化诊疗措施,才能真正实现"治已病"向"防未病"的跨越。