在门诊中,常有患者指着咽喉红肿问:“医生,我这发炎了,吃清热解毒的药行吗?”也有年轻妈妈拿着“消炎中成药”咨询:“这药能给孩子退烧吗?”这些看似普通的疑问,背后隐藏着中西医对炎症与热毒认知的百年纠葛。

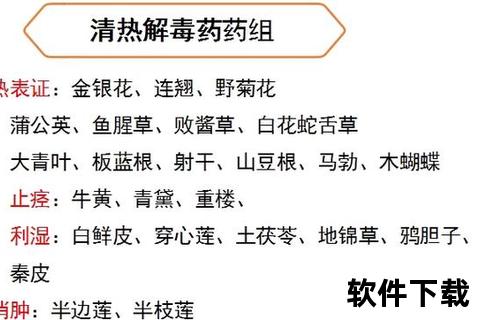

中医的“清热解毒”源自《黄帝内经》的“热者寒之”理论,指用寒凉药物清除体内热毒。热毒并非具体病原体,而是由外邪入侵(如风热、暑湿)或内伤七情(如肝郁化火)导致的气血紊乱状态,表现为口舌生疮、咽喉肿痛、皮肤疮疡等。

西医的“消炎”概念始于19世纪细菌学发展,特指通过抗生素、非甾体抗炎药等抑制病原微生物或炎症介质。其核心是消除红、肿、热、痛四大体征,针对明确致病因子(如细菌、病毒)或免疫反应。

典型案例:一位慢性咽炎患者长期服用牛黄解毒片,却出现腹泻、乏力。检查发现其咽部黏膜苍白,实为虚寒证,清热解反而耗伤阳气。

真相:

实验证实:

临床警示:

| 维度 | 中医清热解毒 | 西医消炎 |

|--||-|

| 目标 | 恢复气血阴阳平衡 | 消除病原体/抑制炎症反应 |

| 作用层次 | 整体调节(免疫-内分泌-代谢网络) | 靶点干预(特定分子通路) |

| 疗程设计 | 动态调整方剂(如银翘散→竹叶石膏汤) | 固定剂量疗程制 |

| 疗效评价 | 症状缓解+舌脉改善 | 实验室指标+体征消失 |

1. 儿童发热:

2. 孕产妇:

3. 慢性病患者:

4. 术后恢复期:

5. 过敏体质者:

1. 序贯疗法:

细菌性肺炎急性期用头孢曲松控制感染,恢复期改用沙参麦冬汤修复气阴。

2. 减毒增效:

肿瘤化疗时,白花蛇舌草+灵芝可减轻抑制,提高化疗完成率。

3. 慢性病管理:

银屑病患者在生物制剂治疗期间,配合凉血解毒汤可降低复发率。

1. 饮食调节:

2. 经络保健:

3. 生活方式:

当咽喉再次肿痛时,不妨先观察:

舌淡苔白+畏寒肢冷→需警惕误用寒凉药物。医学的本质不是非此即彼的选择,而是找到最适合个体生命状态的平衡点。