昆仑山脉如同一道巨龙横卧在中国西部,其银白色的雪峰在阳光下折射出神秘的光芒。这条被誉为"万山之祖"的山系不仅是地理分界线,更承载着中华民族数千年的文化记忆,其复杂的地质构造与独特的气候特征塑造了无数自然奇观。

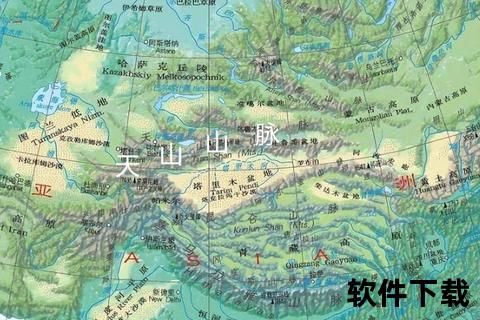

昆仑山脉西起帕米尔高原东部,东至柴达木河上游谷地,地理坐标介于东经74°-104°,北纬32°-40°之间,整体呈西北-东南走向。这条长达2500公里的山脉平均海拔5500-6000米,最宽处达350公里,最窄处约150公里,总面积超过50万平方公里。从空中俯瞰,昆仑山由三列平行山系构成:北支阿尔金山与祁连山相望,中支为山脉主体,南支则与唐古拉山脉相连。

山脉最高峰公格尔峰海拔7649米,其冰川面积达300平方公里,20余条冰舌向下散射,最长的北坡冰舌延伸23公里。在昆仑山口,考古学家发现了3000年前的岩画群,其中独角兽形象与《山海经》记载的"䑏疏"惊人相似。这种地质与人文的交织,使得昆仑山既是大自然的杰作,也是文明的见证者。

昆仑山脉横跨新疆、西藏、青海、四川、甘肃五省区,形成独特的地理分隔带。在新疆段,山脉北坡与塔里木盆地的高差达3500-4500米,成为干旱荒漠与高原寒漠的天然屏障。青海境内1200公里长的山体平均海拔保持5500米,冰川融水孕育了长江、黄河、澜沧江三大水系,因此被称为"中华水塔"。

地质勘探显示,山脉深处蕴藏着全球28%的锂矿资源,还有丰富的钼、铜、金等战略矿产。海拔4800米的库赛湖畔,红外相机记录到藏羚羊迁徙的壮观场面,这里生活着雪豹、野牦牛等50余种珍稀动物。这些生态特征使昆仑山成为研究生物多样性的天然实验室。

昆仑山北坡年降水量不足100毫米,若羌地区甚至只有15-20毫米,形成典型的暖温带荒漠景观。随着海拔升高,5500米以上的高寒荒漠逐渐被冰川取代,慕士塔格峰一带雪线海拔4800-5000米。这种垂直气候带造就了独特的植被分布:2700米以下为红沙与合头草荒漠,4000米以上发育着垫状驼绒藜等高寒植物。

冰川学家监测发现,昆仑山冰川正以每年12米的速度退缩,这种变化直接影响着山下2000万人的生存用水。在昆仑河源头的黑海,海拔4300米的高原湖泊保持着完整的水生态链,成为研究高原湿地的重要样本。

《穆天子传》记载的周穆王西巡路线,与现代219国道的走向惊人吻合。在海拔4300米的昆仑山口,科考队员发现了青铜时代的兵器,其饕餮纹饰与商周礼器高度相似。这些发现印证了古代中原与西域的文明交流。

现代卫星遥感揭示了昆仑山脉的三维构造:西段受印度板块挤压形成推覆构造,中段发育走滑断层,东段则呈现典型的断块山地貌。放射性同位素测定显示,山脉主体形成于2.5亿年前的板块碰撞,但西段在新生代早期已开始隆升。

旅行健康指南

1. 高原适应:建议在2000米左右过渡2-3天,每日上升高度不超过300米。携带血氧仪监测,血氧饱和度低于85%需立即下撤。

2. 特殊人群:孕妇、心血管疾病患者避免进入4000米以上区域。儿童需注意防晒(SPF50+)和体温维持,建议6岁以上再考虑高原旅行。

3. 应急处理:头痛可服用乙酰唑胺,出现肺水肿征兆(粉红色泡沫痰)立即使用便携式高压氧舱,并尽快转移至低海拔地区。

4. 生态保护:遵循"无痕山林"原则,收集所有垃圾。禁止采摘雪莲等保护植物,拍摄野生动物保持30米以上距离。

昆仑山脉的地理密码正在被现代科技逐步破译,但其神秘面纱依然笼罩在云雾之中。这座山脉教会我们:真正的秘境,需要以敬畏之心去探索,用科学之眼去解读。