月经是女性特有的生理周期,这一阶段身体免疫力下降、盆腔充血,任何外源性干预都可能影响子宫收缩和激素平衡。关于“经期能否贴膏药”的讨论,网络上既有“活血化瘀成分危险”的警示,也有“缓解疼痛但需注意部位”的建议。如何科学判断?本文将结合医学证据,从成分、部位、人群差异等角度展开分析。

膏药的有效性与其成分直接相关,但部分中药成分可能通过皮肤吸收进入血液循环,对子宫内膜剥脱期的子宫产生刺激。

1. 明确禁忌成分:红花、桃仁、乳香、没药、丹参、川芎等均属于活血化瘀类中药。这类成分会扩张血管、加速血液循环,导致月经量增加、经期延长,甚至引发贫血。例如,含麝香的膏药可能引起子宫异常收缩,增加痛经风险。

2. 相对安全成分:以非甾体抗炎药(如氟比洛芬凝胶贴膏)或单纯止痛成分为主的膏药,未发现直接影响月经周期的证据。部分温经散寒类膏药(如暖宫贴)通过局部热效应缓解痉挛,可能改善寒凝血瘀型痛经。

案例参考:一名32岁女性因经期腰部酸痛贴敷含红花的膏药,次日月经量骤增2倍,停用后症状缓解。

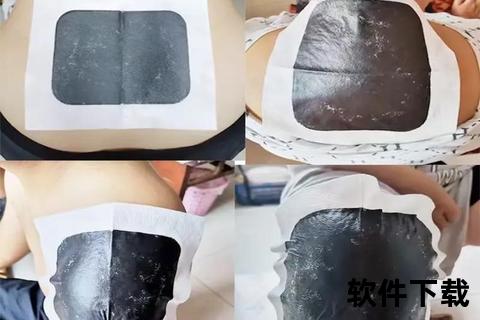

贴敷位置决定了药物渗透的靶向性,靠近子宫的皮肤区域需谨慎。

1. 高危区域:

2. 低风险区域:

临床建议:若必须贴敷腹部,优先选择不含中药的发热贴,并控制温度在40-45℃以内,避免高温加速药物释放。

1. 月经量异常者:

2. 过敏体质者:

3. 孕妇及备孕女性:

若需避免膏药风险,以下方法可替代:

1. 物理疗法:

2. 口服药物:

出现以下情况应立即停用膏药并就诊:

1. 月经异常:单日经血量浸透≥8片卫生巾,或经期持续>10天。

2. 皮肤反应:贴敷部位红肿扩散、渗液,或伴随发热。

3. 全身症状:头晕、乏力提示贫血可能,需检查血红蛋白水平。

经期贴膏药并非绝对禁忌,但需遵循“成分筛查-部位评估-个体化调整”的三步原则。普通公众可参考膏药说明书中的成分表,优先选择械字号产品(如医用冷敷贴)。若症状复杂或合并妇科疾病,建议咨询中医科或妇科医生,制定个性化方案。健康管理的核心在于平衡风险与获益,科学选择才能安全度过特殊时期。