钙与镁如同人体内的两位默契搭档,一个构筑骨骼的坚固框架,一个维持心脏的稳定节律。当人们习惯性将补钙视为骨骼健康的唯一答案时,血管中的钙化斑块却在无声诉说着失衡的代价——研究表明,单纯补钙导致钙镁比例超过3:1时,心肌梗死风险将增加30%。这对矿物质组合的微妙平衡,正是打开健康之门的密钥。

在骨骼微观世界里,钙离子以羟基磷灰石晶体形式构建矿化网络,而镁则如同建筑监理,调控着晶体尺寸与分布密度。镁缺乏会导致晶体异常粗大化,使骨骼脆性增加。这种调控作用延伸至细胞层面:镁通过抑制破骨细胞活性,减少骨吸收速率,同时促进成骨细胞分化,其浓度每降低0.2mg/dL,骨密度流失速度加快1.2%。

心血管系统中,钙镁的拮抗作用体现为离子通道的动态平衡。镁通过阻断T型钙通道,使心肌细胞动作电位时程延长15-20毫秒,这种电生理调节可降低心室颤动风险。当血清镁低于1.8mg/dL时,血管平滑肌细胞内钙离子浓度异常升高,促使动脉壁弹性纤维发生矿化沉积。

55岁女性患者张女士的经历颇具代表性:连续三年每日补充1200mg碳酸钙后,骨密度T值从-1.8改善至-1.2,但冠状动脉钙化积分却从0激增至387,这正是钙镁比例失调的典型后果。其机制在于过量钙质在缺乏镁的情况下,激活血管壁内的Runx2基因,促使血管平滑肌细胞向成骨样细胞转化。

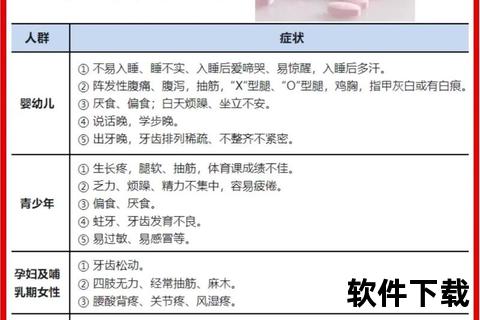

特殊群体的失衡风险具有显著差异。孕妇群体因胎儿需求导致镁流失量增加40%,研究发现孕期镁摄入不足者,妊娠高血压发生率提高2.3倍。运动员群体由于汗液流失,每升汗液含镁0.8-1.2mg,高强度训练日均损失量可达推荐摄入量的20%。

膳食补充应遵循“钙镁同源”原则:每100g杏仁提供268mg钙与270mg镁,天然形成1:1比例;深绿色蔬菜中,羽衣甘蓝的钙镁比(1.3:1)优于菠菜(2.4:1)。对于需要补充剂者,柠檬酸钙与甘氨酸镁的组合可提高吸收率25%,建议随餐服用以激活脂溶性吸收通道。

临床监测指标需动态跟踪:血清镁安全窗为1.7-2.2mg/dL,24小时尿镁排泄量保持在80-120mg/天提示代谢平衡。当联合使用利尿剂时,应增加镁摄入量20%,因噻嗪类药物可使尿镁排泄增加35%。

维生素D3与K2构成钙镁代谢的立体网络。1,25-二羟维生素D的生成需要镁依赖的羟化酶参与,缺镁者即便血清维生素D达30ng/ml,其活性形式仍可能降低40%。维生素K2通过激活基质GLA蛋白,可将血管壁中30%的游离钙重新定向至骨骼。

在昼夜节律调控层面,镁通过增强GABA受体敏感性改善睡眠质量,而深度睡眠阶段生长激素分泌量增加,促进骨胶原蛋白合成效率提高18%。这种跨系统的协同效应,使钙镁组合成为代谢综合征患者的优选干预方案。

钙镁的协同效应揭示:健康绝非单一元素的叠加,而是精密调节的动态平衡。当我们将目光从单纯补钙转向矿物质网络调控时,或许能真正解开慢性疾病的预防密码。正如最新《营养学前沿》指出的,维持钙镁比2:1可使全因死亡率降低23%,这不仅是数字的胜利,更是对生命复杂性的深刻认知。

行动指南:

1. 体检时增加血清镁检测(正常值1.7-2.2mg/dL)和冠状动脉钙化积分筛查

2. 烹饪时用芝麻酱(钙镁比1.2:1)替代部分食盐,既补矿物质又控钠

3. 健身人群运动后补充含镁电解质饮料,按每公斤体重0.5mg计算

4. 服用质子泵抑制剂超过3个月者,需监测红细胞镁含量

5. 更年期女性优先选择含维生素K2的钙镁复合补充剂