青海省位于中国西北部,是青藏高原的重要组成部分。这片广袤的土地以壮丽的自然景观和独特的民族文化闻名,每年吸引着数百万游客与科研工作者。对于计划探访这片神秘地域的人群而言,了解其地理特征与健康防护知识尤为重要。

青海省介于东经89°35′至103°04′,北纬31°40′至39°19′之间,总面积72.23万平方公里。其东北部与甘肃省接壤,东南部毗邻四川省,西北连接新疆维吾尔自治区,西南紧靠西藏自治区,处于青藏高原与黄土高原的过渡地带。

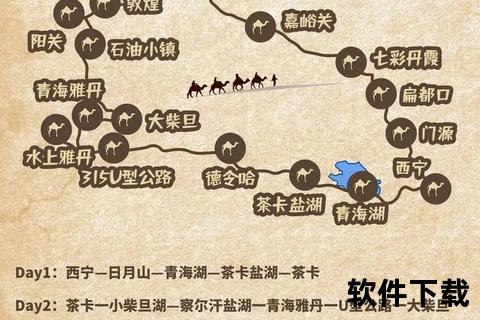

全省平均海拔超过3000米,地势呈现西高东低的特点。西北部的柴达木盆地是中国四大盆地之一,蕴藏着丰富的盐湖资源;东南部河谷地带海拔逐渐下降至2000米左右,形成独特的阶梯式地貌。这种特殊的地理结构造就了青海"三山夹两盆"的典型特征:阿尔金山、祁连山和昆仑山三大山脉贯穿全境,其间分布着柴达木盆地和青海湖盆地。

青海湖作为中国最大内陆咸水湖,面积达4543平方公里,湖面海拔3196米。其湖水盐度约为海水的六分之一,周边湿地栖息着超过20万只候鸟。游客需注意:湖区紫外线强度超平原地区40%,建议佩戴UV400防护镜并每两小时补涂SPF50+防晒霜。

三江源国家公园占据长江、黄河、澜沧江三大水系发源地,被誉为"中华水塔"。该区域平均海拔4800米,大气含氧量仅为海平面的60%。特殊生态环境要求访客提前进行阶梯式海拔适应,建议每日上升高度不超过300米。

可可西里无人区平均海拔4600米,保持着完整的原始生态系统。该区域昼夜温差可达25℃,即使夏季也需准备防风羽绒服。科研数据显示,未经适应者在此区域活动6小时后,血氧饱和度可能降至85%以下,存在急性高原病风险。

青海聚居着汉、藏、回、土、撒拉等43个民族,少数民族占比达49.47%。藏族文化在玉树、果洛地区尤为突出,寺院建筑融合了汉式歇山顶与藏式平顶风格。游客参观宗教场所需注意:顺时针绕行佛塔、不触碰经筒内经文、保持低声交谈。

土族传统村落保存着明代军事屯堡格局,其特有的"轮子秋"体育项目蕴含力学智慧——木质转轮直径达4.2米,旋转时离心加速度可达1.5G。体验此类活动前,建议进行平衡能力测试,眩晕症患者应避免参与。

高原反应防控

初期症状包括头痛(发生率58%)、失眠(43%)、食欲减退(35%)。建议采用"3-7-21"适应法则:抵达前3天补充铁剂提升携氧能力,首周每日饮水量不少于3升,21天内避免剧烈运动。乙酰唑胺预防用药需在医师指导下,于抵达前24小时开始服用。

特殊群体注意事项

孕妇应谨慎前往3000米以上地区,研究显示高原环境可使胎儿生长受限风险增加2.3倍。儿童基础代谢率比成人高15-20%,建议缩短户外活动时间,每15分钟补充含电解质饮品。慢性病患者需备足日常药物,其中降压药剂量可能需下调10-20%。

急救处理流程

出现意识模糊、咳粉红色泡沫痰等高原肺水肿征兆时,应立即实施"两低一高"急救:降低活动强度、降低海拔高度、提高吸氧浓度(建议使用便携式氧气瓶,流速2L/分钟)。数据显示,发病后4小时内下降海拔1000米,治愈率可达92%。

青海这片神奇的土地,承载着生态保护与人文传承的双重使命。探访者需提前1个月进行有氧运动储备,携带血氧监测仪和应急药物。建议选择省级医院合作的旅游机构,确保30分钟医疗响应时效。在领略绝美风光的每位访客都应成为高原生态的守护者,用科学的方式与自然和谐共处。