新生儿如同一株娇嫩的幼苗,需要以科学的方式浇灌与守护。从第一次哺乳到脐带脱落,从体温调节到睡眠安全,每个细节都关乎着生命最初的健康密码。掌握科学的护理方法,不仅能为孩子打下坚实的成长基础,也能让父母在育儿过程中收获更多信心与从容。

1.皮肤屏障的建立与维护

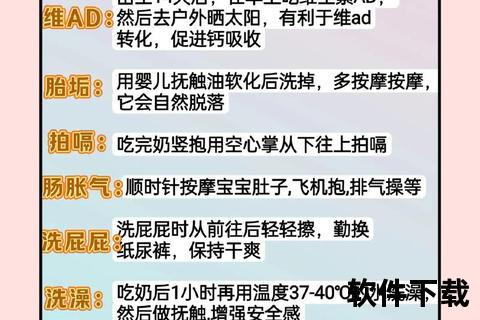

新生儿皮肤pH值呈弱酸性(约5.5),角质层厚度仅为成人的1/3,需采用38℃温水隔日沐浴,避免使用碱性洗护品。沐浴后3分钟内涂抹含神经酰胺的润肤乳,可降低67%的湿疹发生率。对于粟粒疹等常见皮肤现象,保持清洁即可自然消退。

2.脐带护理的精准操作

脐带残端需每日用75%酒精螺旋式消毒2次,尿布边缘反折至脐部下方1cm处。若出现黄色渗液或异味,应立即就医。统计显示,规范护理可使脐炎发生率降低至0.3%以下。

3.体温调节的关键参数

维持室温24-26℃、湿度50%-60%的微环境,采用"洋葱穿衣法":内层纯棉连体衣+中层夹棉马甲+外层根据温度增减。监测腋温时需持续测量5分钟,正常范围36.5-37.3℃。

1.母乳喂养的动态平衡

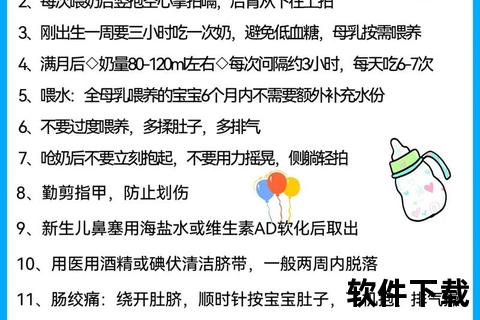

产后1小时内开始肌肤接触可使母乳成功率提升80%。哺乳时采用摇篮式姿势,确保婴儿含住的2/3。24小时内喂养8-12次,单侧哺乳15-20分钟后需拍嗝,采用45°倾斜拍背法可减少60%呛奶风险。

2.配方奶的精准配比

按30ml水+1平勺奶粉的标准配制,水温控制在40-45℃。喂养时奶瓶倾斜45°使奶液充满奶嘴,避免吸入空气。每次喂养量从15ml开始逐日递增,周增量不超过30%。

3.喂养信号的识别系统

早期饥饿信号包括眼球快速转动、张嘴寻乳,中期表现为肢体扭动,晚期哭闹已是最后警示。哺乳后保持竖抱20分钟,采用飞机抱可缓解80%的肠绞痛症状。

1.黄疸的阶梯管理

生理性黄疸在出生72小时达峰,手足心发黄或胆红素日升>5mg/dl需光疗。母乳性黄疸可继续哺乳,但需监测体重增长,每周增幅应≥150g。

2.呼吸系统的动态观察

正常呼吸频率40-60次/分钟,出现鼻翼扇动、肋间凹陷等呼吸困难表现,或血氧饱和度<95%时需紧急处理。睡眠时监测仪与婴儿距离保持1.5米以上,避免误报。

3.排泄物的健康密码

出生24小时内需排出胎便,过渡期大便呈黄绿色,母乳喂养后转为金黄色糊状。发现白色陶土样便提示胆道闭锁,需在48小时内确诊。

1.家庭应急处理预案

呛奶时立即采用头低脚高位拍背,发热时物理降温禁用酒精擦浴。脐带出血可用无菌纱布按压5分钟,持续出血超过10分钟需就医。

2.疫苗接种的时空规划

卡介苗需在出生24小时内接种,乙肝疫苗第二剂与首剂间隔28天。接种后局部硬结<3cm属正常反应,发热超过38.5℃需药物干预。

3.就医时机的判断标准

出现呼吸暂停超过20秒、持续拒奶8小时、前囟门明显隆起或凹陷等"红色警报",需在2小时内到达急诊。

每个新生儿的生命体征都是独特的生物编码,父母要学会在规律中观察个性差异。建议建立《育儿日志》,每日记录喂养量、排泄次数、睡眠周期等12项基础数据,这将为健康评估提供重要依据。当护理过程中出现持续困惑时,可登录国家卫生健康委官网获取《3岁以下婴幼儿健康养育照护指南》,或通过"健康中国"APP连线儿科专家进行实时咨询。