新生儿房间隔缺损(简称“房缺”)是常见的先天性心脏病之一,当缺损仅3mm时,许多家长会担忧其对孩子健康的影响。本文将从科学角度解析这一疾病的诊断、自愈规律及家庭护理要点,帮助家长理性应对。

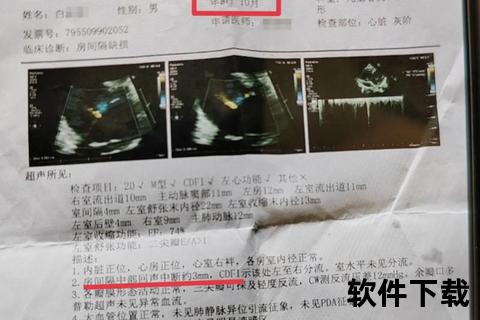

房间隔缺损是胚胎期心脏发育异常导致的左、右心房之间存在孔洞。3mm属于小型缺损,在新生儿中较为常见。胎儿期由于卵圆孔未闭合,部分缺损可能被误判,需通过超声心动图明确诊断。根据缺损位置可分为:

1. 继发孔型(中央型):位于房间隔中部,占80%以上,自愈率高;

2. 原发孔型(下部):靠近心脏瓣膜,可能合并其他心脏畸形,需手术干预;

3. 静脉窦型(上腔或下腔型):罕见,通常无法自愈。

研究显示,3mm以下继发孔型房缺的自愈率在80%-87%之间,多数在1-3岁内闭合。若缺损在出生后3个月内发现,1岁半内闭合率可达100%。但原发孔型和静脉窦型缺损几乎无法自愈。

若出现以下情况,需及时就医:

1. 房缺会影响孩子运动吗?

单纯性3mm房缺不影响日常活动,但需避免剧烈运动。

2. 孕期如何预防房缺?

补充叶酸、避免接触辐射和致畸药物,控制妊娠期糖尿病。

3. 二胎是否会有同样问题?

先天性心脏病有遗传倾向,建议孕前咨询遗传科。

1. 记录症状变化:建立健康档案,记录喂养、呼吸、体重等数据;

2. 定期复查:严格遵循医生制定的超声随访计划;

3. 心理支持:加入先心病家长互助组织,缓解焦虑。

房间隔缺损3mm并非“绝症”,科学的监测与护理能帮助大多数孩子自然康复。家长需平衡关注与放松,避免过度医疗干预,同时保持对异常信号的警觉,与医生共同守护孩子的健康成长。