孩子捂着肚子哭闹不止,面色发白,额头渗出冷汗——这样的场景让无数家长揪心不已。腹痛是儿童最常见的症状之一,约20%的学龄期儿童会经历反复发作的腹痛。这些疼痛可能突然出现又神秘消失,也可能持续数周甚至数月,背后隐藏着复杂的生理与心理机制。

1. 消化不良的“隐形推手”

儿童消化系统发育不成熟,胃酸分泌量仅为成人的1/3,肠道菌群稳定性差。当摄入油炸食品、冷饮或过量高蛋白食物时,未被充分分解的营养物质会刺激肠道,引发胀气性疼痛。这类疼痛常伴随打嗝、口臭,且在进食后1-2小时达到高峰。典型案例显示,长期饮用冰镇饮料的7岁儿童可能因胃黏膜损伤出现持续上腹痛。

2. 食物过敏的“身份伪装”

牛奶、鸡蛋、小麦等常见食物可能引发免疫系统异常反应。不同于普通消化不良,过敏反应通常在进食后30分钟内出现荨麻疹、嘴唇肿胀,严重时引发喉头水肿。值得注意的是,约15%的慢性腹痛患儿存在未被识别的食物过敏,这类疼痛可能呈现间歇性脐周绞痛,容易被误诊为肠系膜淋巴结炎。

3. 饮食节律的“蝴蝶效应”

学龄儿童因课业压力导致的“早餐匆忙、晚餐过量”模式,会造成胃酸分泌紊乱。研究发现,每天进食时间波动超过2小时的儿童,功能性腹痛发生率增加3倍。这种疼痛多集中在肚脐周围,可能伴随恶心但无呕吐,通过建立固定用餐时间表可显著改善。

1. 肠系膜淋巴结炎的“迷雾”

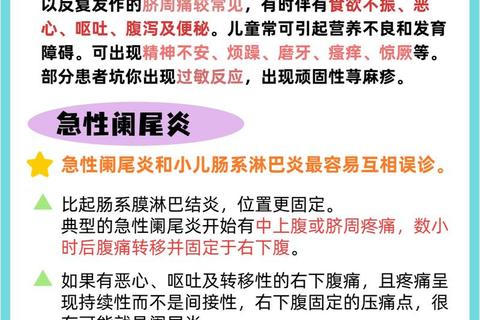

70%的反复腹痛儿童B超显示肠系膜淋巴结肿大。这类疼痛多发生在上呼吸道感染后,病毒通过血液侵袭腹腔淋巴结,表现为位置不固定的钝痛,可能伴随低热。需警惕的是,部分患儿在治疗2周后仍持续疼痛,可能提示合并肠套叠等并发症。

2. 寄生虫的“肠道入侵”

蛔虫感染在卫生条件欠佳地区仍高发。虫体机械刺激和代谢产物会导致阵发性脐周绞痛,典型特征包括夜间磨牙、面部白斑。近年城市儿童因接触宠物、生食蔬菜导致的贾第鞭毛虫感染病例增加,这类腹痛多伴随恶臭泡沫便,需粪便抗原检测确诊。

3. 幽门螺杆菌的“慢性侵蚀”

10%-15%的儿童上腹痛与幽门螺杆菌感染相关。细菌产生的尿素酶破坏胃黏膜屏障,造成进食后加重的烧灼痛。这类患儿往往有家族聚餐史,碳13呼气试验可明确诊断。早期根除治疗能降低成年后胃癌风险。

1. 功能性腹痛的“身心交响”

大脑与肠道通过迷走神经形成“肠脑轴”,压力激素会直接抑制肠道蠕动。临床统计显示,参加课外辅导班超过3个的儿童,腹痛发作频率增加40%。这类疼痛多在工作日早晨发作,周末缓解,体检无器质性病变,但可能伴随头痛、失眠。

2. 焦虑诱发的“腹痛循环”

儿童可能将腹痛作为逃避压力的“躯体化表达”。某8岁女孩在数学考试前持续腹痛,胃镜检查无异常,但心理评估显示其焦虑量表评分超临界值2倍。这类疼痛的特征是模糊(如“像被捏住”),且安抚后迅速缓解。

3. 家庭互动的“镜像反应”

父母过度关注腹痛症状反而会强化孩子的疾病行为。研究显示,家长每天询问腹痛情况超过5次的家庭,症状持续时间延长50%。建议采用“分散注意法”,在孩子疼痛时引导其参与绘画、拼图等活动。

黄金诊断组合

家庭护理三原则

1. 热敷缓急:40℃热水袋敷肚脐,每次15分钟(避开急性炎症期)

2. 按摩疏导:掌心顺时针轻揉腹部,配合薄荷油增强肠蠕动

3. 饮食重置:实施“3-2-1”法则——3小时进食间隔、2种蔬菜每餐、1小时餐后活动

就医警示信号

当孩子出现以下情况时需立即急诊:

从餐桌到课堂,从细菌到情绪,儿童反复腹痛是多重因素交织的结果。通过系统观察、科学检查和心理支持,90%的患儿能在8周内得到有效控制。记住,孩子的腹痛不仅是身体的呼救,也可能是心灵需要关爱的信号。建立规律的生活节律、营造轻松的家庭氛围、保持适度的医学警觉,是破解腹痛迷题的三把钥匙。