新生儿癫痫是婴儿出生后28天内发生的神经系统急症,发病率约为每1000例活产儿中1-5例。由于新生儿大脑发育尚未成熟,癫痫发作可能仅表现为脑电图异常而无明显临床症状,极易被忽视,导致延误治疗。本文将从发病机制、临床表现、诊断及干预策略等方面,为家长和公众提供科学实用的指导。

新生儿癫痫的发作机制与儿童或成人不同,其本质是大脑神经元异常放电,但诱因多与急性脑损伤或代谢紊乱相关。

1. 急性脑损伤:约60%-70%的病例由围产期缺氧缺血性脑病(HIE)引起,其他包括颅内出血、感染(如脑膜炎)、脑卒中等。缺氧导致神经元能量代谢障碍,引发细胞内钙超载和兴奋性氨基酸释放,最终诱发异常放电。

2. 代谢异常:低血糖、低血钙、低血镁等电解质失衡是新生儿癫痫的第二大病因。例如,低血糖可直接影响脑细胞能量供应,导致神经元功能障碍。

3. 遗传因素:约5%-10%的病例与基因突变相关,如自限性家族性新生儿癫痫(由KCNQ2/KCNQ3基因突变引起)。这类患儿通常对钠离子通道阻滞剂(如苯妥英钠)反应较好。

4. 产伤与感染:难产导致的颅内出血、胎盘早剥或母体感染(如绒毛膜羊膜炎)均可损伤新生儿脑组织。

新生儿癫痫症状隐蔽且多样,家长需警惕以下5类发作类型:

1. 微小型发作(占50%):表现为眼球强直性偏斜、反复眨眼、吸吮或咀嚼动作、呼吸暂停等,易被误认为正常婴儿活动。

2. 强直型发作:四肢僵硬伸展,常伴呼吸暂停和眼球上翻,提示严重脑损伤。

3. 局灶性阵挛型:单侧肢体或面部抽搐,可能扩散至同侧其他部位,多由代谢异常引起,预后较好。

4. 多灶性阵挛型:多个肢体快速交替抽搐,常伴意识障碍,需警惕弥漫性脑损伤。

5. 肌阵挛型(罕见):肢体同步屈曲痉挛,提示广泛性脑发育异常,预后不良。

诊断流程分为三步:

1. 病史采集:重点询问围产期窒息史、家族癫痫史及母体感染史。

2. 脑电图(EEG):视频脑电图是金标准,可捕捉亚临床电发作。ILAE指南强调,仅凭临床症状易误诊,必须结合EEG。

3. 影像学与实验室检查:

若婴儿突发抽搐,家长需立即:

1. 确保环境安全,避免跌落或碰撞。

2. 侧卧位保持呼吸道通畅,防止误吸。

3. 记录发作时间、部位及持续时间,拍摄视频供医生参考。

注意:切勿强行按压肢体或喂食,避免刺激加重发作。

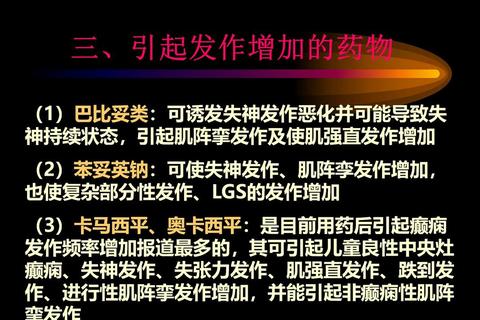

1. 一线药物:苯(20 mg/kg负荷剂量)是首选,控制率约50%-60%。若家族史提示离子通道病,改用苯妥英钠或卡马西平。

2. 二线药物:一线无效时,左乙拉西坦或苯妥英钠可作为补充,需监测血药浓度。

3. 病因治疗:

4. 非药物干预:

1. 产前预防:定期产检,控制妊娠期糖尿病、高血压,避免宫内感染。

2. 新生儿监护:高危儿(如早产、窒息)出生后72小时内密切监测EEG。

3. 家庭护理:

4. 康复支持:癫痫控制稳定后,早期进行认知训练和物理治疗,减少后遗症。

出现以下情况需立即送医:

新生儿癫痫的早期识别与干预直接影响预后。家长需掌握基本识别技巧,配合医生完成精准诊断与分层治疗。随着医学进步,基因检测与新型抗癫痫药(如二酚)为难治性病例带来希望。通过多学科协作与家庭护理,多数患儿可显著改善生活质量,回归正常发育轨道。