女性的月经周期与生育能力息息相关,而月经不调往往引发对排卵功能的担忧。一些患者误以为“月经不规律=无法排卵”,另一些则担心“月经不调会导致不孕”。这些困惑背后,反映的是公众对生殖内分泌机制认知的不足。本文将从科学角度解析月经与排卵的关联,并提供实用建议。

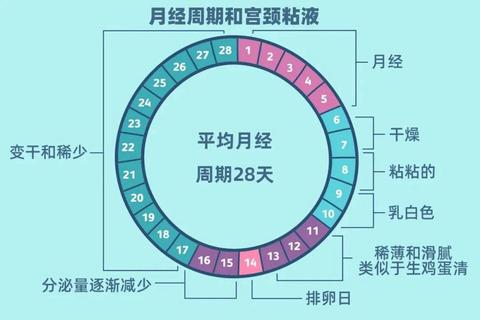

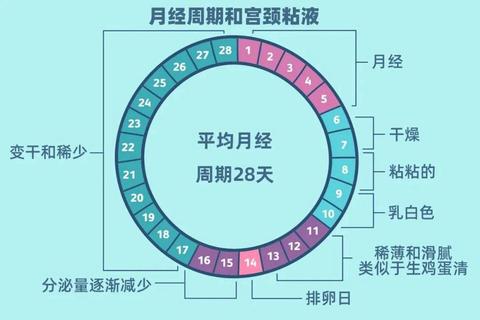

月经周期本质上是子宫内膜为受精卵着床准备的周期性变化,而排卵是这一过程的核心驱动力。卵巢在卵泡期发育成熟卵泡后,通过黄体生成素(LH)峰触发排卵,随后形成的黄体分泌孕激素,使子宫内膜进入分泌期。若未受孕,黄体退化导致激素水平骤降,引发子宫内膜脱落形成月经。

排卵是月经形成的关键环节。正常排卵的女性,其月经周期通常表现为规律性(21-35天)和可预测性。但值得注意的是,约10%-15%的“规律月经”可能属于无排卵性月经,这类周期中虽有子宫内膜脱落,却未发生实质的卵子释放。

月经不调(周期波动>7天或周期<21天/>35天)可能由多种因素导致,需分情况讨论:

典型案例:一名38岁女性主诉“一月两次月经”,经检查发现实为排卵期出血,通过B超监测确认存在正常排卵。这说明部分月经异常表象下仍存在排卵活动。

当月经紊乱源于以下病理因素时,可能直接干扰排卵:

| 病因分类 | 具体疾病/状态 | 对排卵的影响机制 |

|--||--|

| 内分泌失调 | 甲状腺功能异常、高泌乳素血症 | 干扰促性腺激素释放,抑制卵泡发育 |

| 卵巢病变 | 卵巢早衰、PCOS | 卵泡闭锁加速或优势卵泡选择障碍 |

| 代谢异常 | 肥胖、胰岛素抵抗 | 雄激素转化增加,破坏卵泡微环境 |

| 医源性因素 | 化疗、盆腔放疗 | 直接损伤卵巢储备 |

研究表明,体重指数(BMI)>30的女性,排卵障碍风险增加2.3倍;而长期昼夜颠倒的工作者,排卵异常发生率较规律作息者高40%。

1. 激素六项检测:月经第2-5天查FSH、LH、E2等,评估卵巢储备。

2. 超声卵泡监测:从月经第10天开始跟踪卵泡发育,精确判断排卵日。

3. 子宫内膜活检:月经前1-3天取样,确认是否存在分泌期变化(排卵标志)。

注意:对于备孕1年未果的夫妇,建议同步进行分析和输卵管通畅度检查。

| 药物类型 | 适用人群 | 作用机制 | 有效率 |

||-|-||

| 克罗米芬 | PCOS、黄体功能不足 | 抗雌激素,诱导FSH分泌 | 75%-80% |

| 来曲唑 | 克罗米芬抵抗者 | 芳香酶抑制剂,优化卵泡发育 | 82%-85% |

| 促性腺激素 | 垂体功能低下 | 直接刺激卵泡生长 | >95% |

注意事项:促排治疗需严格监测,多胎妊娠风险约5%-10%,卵巢过度刺激综合征发生率1%-2%。

对于药物治疗无效者,可考虑:

月经不调≠无排卵,但提示生殖内分泌系统可能存在失衡。建议月经异常持续3个周期以上者,尽早通过基础体温记录联合医学检查明确原因。备孕女性可采用“三线监测法”(试纸+