在医学技术飞速发展的今天,妇科手术已从传统的“大刀阔斧”迈向精准微创的新时代。一位35岁的女性患者曾因多发性子宫肌瘤需切除子宫,传统手术需在腹部留下长达10厘米的切口,术后恢复需数周;而如今,通过单孔腹腔镜技术,仅需在脐部或开一个2厘米的微小切口,术后三天即可出院,几乎无可见疤痕。这样的转变,正是妇科手术器械与技术创新共同书写的生命故事。

1. 从多孔到单孔:手术创伤的“减法”

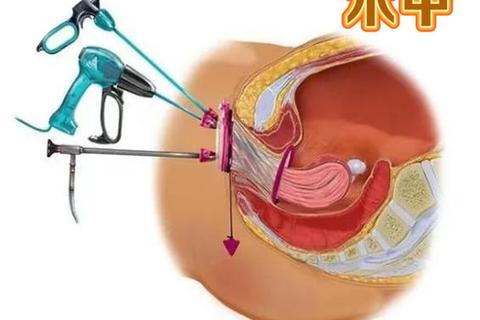

传统腹腔镜手术需在腹部开3-4个小孔,而单孔腹腔镜技术(LESS)通过单一通道完成全部操作,分为经脐(U-NOTES)和经(V-NOTES)两种路径。以V-NOTES为例,手术器械通过自然腔道进入体内,避免了体表切口,术后疼痛更轻、恢复更快,且完全无体表瘢痕,尤其适合对美观要求高的患者。

2. 机器人手术:突破人眼与手的功能极限

国产手术机器人如“图迈®”和“海山一®”已逐步应用于临床。它们通过高精度机械臂模拟人手动作,解决传统腹腔镜的“筷子效应”(器械操作受限)和视野局限问题。例如,上海微创的图迈®机器人可完成妇科恶性肿瘤根治术,其机械腕部旋转角度远超人手极限,实现更精准的分离与缝合。分体式设计的“海山一®”机器人则支持模块化配置,降低手术成本,提升基层医院普及可能性。

3. 能量器械升级:从“切”到“精准凝闭”

超声刀、等离子电切系统等新型器械通过能量转换实现“无血手术”。超声刀利用高频振动产生热能,同步切割与止血,减少术中出血;超脉冲等离子系统则可在低温下精准切除病变组织,保护周围神经与血管,降低术后并发症风险。

1. 常见妇科疾病的微创解决方案

2. 特殊人群的个性化选择

3. 术后加速康复(ERAS)的全程管理

微创技术结合ERAS理念,通过术前营养支持、术中保温、术后早期进食等多维度措施,将平均住院时间从7天缩短至2-3天,并显著降低术后感染风险。

1. 生理层面的改善

2. 心理与社会影响

1. 5G+AI赋能远程手术

2023年,上海专家通过5G网络操控国产机器人,为2000公里外的宁夏患者完成子宫切除,全程“零卡顿”。此类技术将打破地域限制,让偏远地区患者享受顶级医疗资源。

2. 智能器械的精准升级

3D打印定制器械、AI术前规划系统、术中实时导航等技术,将实现“量体裁衣”式手术。例如,AI可基于患者影像数据模拟手术路径,提前预警血管损伤风险。

3. 基层医疗的“技术下沉”

随着国产设备成本下降及培训体系完善,县级医院逐步普及单孔腹腔镜等微创技术。北京积水潭医院等机构已开展手把手培训班,推动技术标准化。

1. 早诊早治:定期妇科检查(如超声、宫颈癌筛查),发现包块或异常出血及时就医。

2. 理性选择术式:根据病情、年龄、生育需求等,与医生共商手术方案。例如,年轻女性卵巢囊肿可优先选择囊肿剥除而非附件切除。

3. 术后康复要点:

从“开腹”到“微创”,从“多孔”到“单孔”,妇科手术的每一次技术跃迁,都凝聚着医学对个体生命的尊重。未来,随着智能化器械的普及,更多女性将受益于精准、安全、人性化的医疗解决方案。健康无价,科学选择与积极预防,才是对自己最好的呵护。