月经是女性生殖健康的“晴雨表”,但关于“正常周期天数”的困惑却普遍存在。有人因周期25天担忧早衰,也有人因经期长达7天焦虑病变。本文将结合医学共识与临床经验,拆解月经周期的健康标准,帮助女性更理性地认知身体信号。

月经周期的评估需综合多个维度,包括周期天数、经期时长、出血量及伴随症状,而非单一指标。

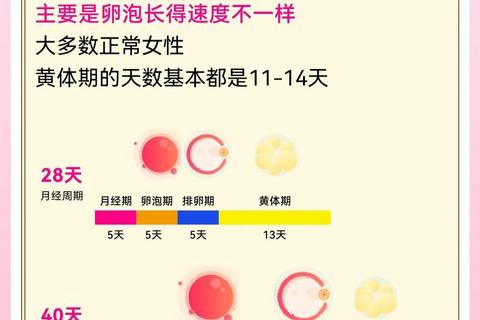

1. 周期天数:正常范围为21-35天,平均28天。短至21天或长至35天,只要规律且无其他异常,均属正常。例如,若每次间隔稳定在24天或34天,无需干预。

2. 经期时长:出血持续2-8天,平均4-6天。3天或7天均可能正常,关键在于个体规律性。若突然从5天缩短至2天或延长至9天,则需警惕。

3. 出血量:单次月经总失血量为20-80毫升,超过80毫升为月经过多(需更换卫生巾超过每小时1片),少于5毫升为过少(仅点滴出血)。

4. 经血特征:正常经血呈暗红色,初期或末期可能略深(因氧化时间差异),若出现黑色(子宫疾病)、橙色(妇科炎症)或咖啡色(气血不足),需就医。

5. 伴随症状:轻微腹胀、腰酸属生理现象,但剧烈痛经(尤其突发性加重)、非经期出血或持续头晕乏力提示潜在疾病。

以下情况可能提示内分泌失调、器质性疾病或其他健康问题:

1. 周期紊乱:

2. 经期异常:

3. 伴随症状加重:

案例说明:32岁女性原周期28天,近半年缩短至22天且经量减少。检查发现促卵泡激素升高,提示卵巢储备功能下降,需及时干预。

1. 生理性波动:压力、节食、剧烈运动或跨时区旅行可能暂时打乱周期。例如,考试季学生因压力导致经期推迟1-2周,调整后可恢复。

2. 内分泌疾病:

3. 器质性疾病:

4. 药物影响:紧急避孕药可能导致周期紊乱,长期服用抗凝药或引发经量增多。

1. 居家监测:

2. 饮食调理:

3. 就医指征:

4. 检查项目:

1. 青少年:初潮后2年内周期不规律属正常,若16岁仍未初潮或经期>10天需就诊。

2. 围绝经期女性:周期缩短(如从28天变为22天)可能是卵巢功能衰退信号,伴随潮热、失眠时建议激素评估。

3. 备孕群体:

月经周期的微小变化可能是身体发出的健康信号。通过规律记录、科学认知和及时干预,女性不仅能守护生殖健康,更能提升整体生活质量。记住,正常月经的标准既有医学共识,也需结合个体差异——规律即健康,异常即预警。当疑虑出现时,专业医疗支持始终是最可靠的解决方案。