新生儿出生后的体重变化是许多家长关注的焦点,尤其是当发现宝宝体重不升反降时,难免会产生焦虑。实际上,这种看似反常的现象背后,隐藏着生命初期独特的生理调节机制。本文将深入解析这一现象的成因、发展规律及科学应对策略。

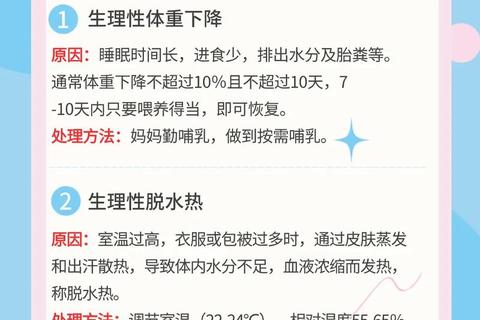

新生儿出生后2-5天内,体重会减少出生体重的5%-10%,这种现象被称为生理性体重下降。其核心机制包括三个层面:

1. 体液代谢的动态平衡

胎儿在母体羊水中时,皮肤和肺部的水分交换处于特殊状态。出生后,随着呼吸启动和环境湿度变化,皮肤、呼吸道的“不显性失水”显著增加,每日可达体重的1%-2%。胎便排出(约100-200克)和尿液排泄进一步加速水分流失。

2. 能量摄入的暂时性缺口

新生儿胃容量在出生第一天仅5-7毫升,相当于一颗樱桃大小,吸吮-吞咽反射需要3-5天才能完全协调。此时母乳分泌量也处于从初乳(每日约50毫升)向成熟乳过渡的阶段,形成短暂的能量缺口。

3. 代谢模式的适应性转换

胎儿期依赖脐带输送营养的模式需向自主摄食转变,肝脏糖原储备(约10%体重)在此期间被动员供能,这一过程伴随着约0.5%体重的糖原消耗。

典型发展轨迹呈现以下特点:

需要特别关注的危险信号包括:

1. 早期喂养启动:产后30分钟内开始肌肤接触,按需哺乳(每日8-12次),利用新生儿清醒期的吸吮反射增强摄食效率

2. 哺乳技术优化:采用橄榄球式或交叉摇篮式抱姿,确保深含乳(下巴紧贴,上下唇外翻),可提高乳汁传输效率30%

3. 环境参数调控:维持室温26-28℃、湿度50%-60%,减少不必要包裹,降低非显性失水

建议采用“三重评估法”:

1. 生物学指标:每日同一时段裸体称重,记录趋势曲线(便携式电子秤误差需<10克)

2. 排泄物评估:出生第4天应达到每日6片中等重量尿布(约45毫升/片),胎便完全排尽

3. 行为学观察:有效吸吮表现为脸颊圆鼓、有节奏吞咽声(每分钟1-2次吞咽),每次哺乳后婴儿呈现放松状态

对体重下降超标的婴儿,可采用阶梯式干预:

1. 一级干预:补充初乳(手挤收集后勺喂),每次5毫升,间隔1小时

2. 二级干预:短期添加强化母乳(HMF)或早产儿配方奶,按10毫升/公斤/日补充

3. 三级干预:静脉营养支持,适用于吸吮力极弱或合并代谢性疾病者

1. “体重下降=母乳不足”:研究显示,纯母乳喂养儿在科学管理下,42%的案例未出现明显体重下降。

2. “需额外喂水/葡萄糖”:过早添加液体会抑制吸吮反射,增加黄疸风险。

3. “早产儿必须更积极干预”:32周以上早产儿在袋鼠式护理支持下,70%可经口喂养达标。

1. 哺乳日记模板:记录每次哺乳起止时间、有效吸吮时长、排泄次数,绘制七日趋势图

2. 预警情景演练:当发现单日体重下降>3%,可采取“密集哺乳法”(2小时/次)+ 手挤奶补充

3. 社区资源对接:了解当地母乳库、哺乳顾问门诊等支持系统,建立应急联络机制

新生儿生理性体重下降如同生命最初的“代谢压力测试”,既是健康过渡的必经之路,也是早期喂养质量的生物标记。通过科学认知和精准干预,95%的案例可在预期时间内完成体重回升。家长需保持理性观察,既不过度干预自然进程,又能及时识别异常信号,与医疗团队形成照护合力。