在产科病房里,一位O型血的母亲抱着刚出生的宝宝,却发现孩子皮肤泛黄、呼吸急促——这可能是新生儿溶血症的警示信号。这种因母婴血型不合引发的疾病,每年影响着数万家庭。本文将从科学机制到应对策略,为父母揭开这一疾病的真实面貌。

新生儿溶血症的本质是母体免疫系统对胎儿红细胞的攻击。当胎儿从父亲遗传的血型抗原与母亲不同时(如母亲为O型,胎儿为A/B型;或母亲为Rh阴性,胎儿为Rh阳性),母体会将这些抗原视为“入侵者”,产生IgG抗体。这些抗体通过胎盘进入胎儿体内,引发红细胞破裂,释放大量胆红素,导致黄疸、贫血甚至脑损伤。

两大高危血型系统

1. ABO血型不合(占80%以上)

2. Rh血型不合(更严重但发病率低)

溶血症的症状呈现“渐进式恶化”特点:

1. 早期预警(出生24小时内)

2. 典型症状

3. 危急表现(胆红素脑病)

诊断路径

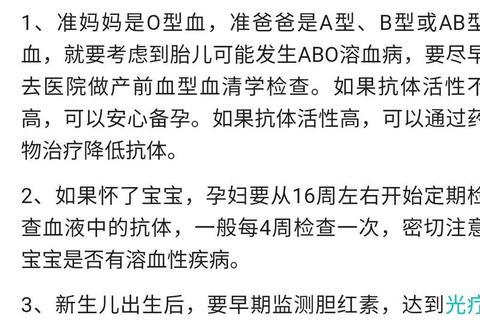

1. 产前筛查

2. 产后确诊

阶梯式治疗策略

| 病情分级 | 干预措施 |

|-|-|

| 轻度 | 蓝光照射(分解胆红素)+ 益生菌调节肠道 |

| 中度 | 静脉注射免疫球蛋白(阻断抗体)+ 输注白蛋白 |

| 重度 | 换血治疗(置换率>85%的致敏红细胞) |

ABO溶血预防

Rh溶血预防(更关键)

1. 孕28周:注射抗D免疫球蛋白(阻断初次致敏)

2. 产后72小时内:二次注射(清除残留胎儿红细胞)

3. 流产/宫外孕后:同样需注射抗体

特殊人群注意事项

1. 居家观察

2. 就医指征

3. 哺乳建议

新生儿溶血症虽具威胁,但现代医学已建立起从预防到治疗的完整体系。对于O型或Rh阴性血型的准父母,主动进行孕前咨询、定期产检、产后监测,可将风险降至最低。记住:每一次血型检测、每一针预防性抗体注射,都是为新生儿筑起一道生命防线。