维生素是维持人体健康的重要营养素,但提到“阳光维生素”时,多数人常将维生素D与D3混为一谈。实际上,这两者在分子结构、生理功能甚至适用场景上都有显著差异。一位新手妈妈发现孩子迟迟不会走路,检查后才知道长期补充的是普通维生素D而非活性更高的D3,导致钙吸收不足——类似案例揭示着精准认知这两种营养素的重要性。

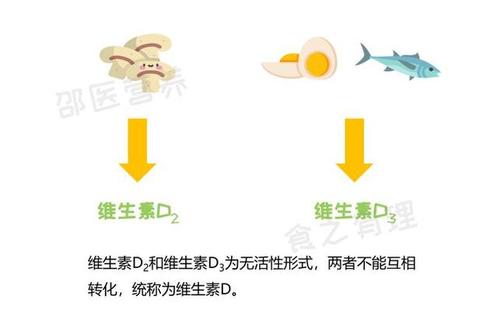

维生素D并非单一物质,而是一个包含D2(麦角钙化醇)和D3(胆钙化醇)的家族。D3是人体皮肤中的7-脱氢胆固醇经紫外线照射后生成的活性形式,其生物利用率是D2的3倍以上。例如,同样剂量的维生素D3提升血钙浓度的效率比D2高87%,尤其对肾功能较弱的人群更具优势。

1. 化学结构:D3含27个碳原子(动物源性),D2含28个碳(植物源性),结构差异导致代谢路径不同。

2. 作用强度:D3直接激活钙结合蛋白基因,促进肠道钙吸收;而D2需经肝脏和肾脏两次转化才能生效。

3. 来源特性:D3约80%通过日晒合成,20%来自深海鱼、蛋黄等动物性食物;D2则存在于蘑菇等植物中,但膳食贡献率不足5%。

传统认知中,维生素D主要用于预防佝偻病,但现代研究揭示D3的多元功能:

值得注意的是,2023年《柳叶刀》子刊研究提示:虽然D3缺乏与心血管疾病相关,但盲目补充并不能直接降低死亡率,需结合个体检测结果。

母乳中D3含量极低(约22 IU/L),纯母乳喂养婴儿出生15天后需每日补充400-600 IU。早产儿因储备不足,建议前3个月加倍剂量。临床案例显示,持续补充至2岁可降低佝偻病发生率92%。

操作建议:

孕期D3需求激增至600-2000 IU/天,缺乏者先兆子痫风险增加4.7倍。2022年浙江某医院研究显示,补充组孕妇血清25(OH)D3水平>30 ng/mL时,胎儿骨密度提升18%。

注意事项:

50岁以上人群皮肤合成D3能力下降75%,骨质疏松患者每日需800-2000 IU。糖尿病患者补充D3可改善胰岛素敏感性,空腹血糖平均下降0.8 mmol/L。

风险提示:

1. 检测先行:通过质谱法检测血清25(OH)D3(非总维生素D),理想值为30-50 ng/mL。

2. 自然获取:夏季裸露四肢日晒10-15分钟可合成1000 IU D3,但SPF15以上防晒霜会阻断95%紫外线。

3. 膳食强化:每周食用3次三文鱼(100g/次)可提供1500 IU,搭配牛油果提升脂溶性吸收率。

对于素食者,藻类来源的D3补充剂已通过非动物认证,每日1粒(2000 IU)即可满足需求。

若出现骨骼疼痛、肌肉痉挛或反复感染,建议进行以下检查:

当自行补充3个月后血清浓度仍<20 ng/mL,需排除肠吸收障碍或肝肾代谢异常。医学界共识:精准的D3管理不仅是营养问题,更是慢性病防控的重要环节。