新生儿出生后,家长常被各种身体指标“包围”——体重、身长、头围、胸围等数据,既是医生评估发育的重要依据,也是父母了解孩子健康的“第一张成绩单”。其中胸围作为反映胸廓发育和心肺功能的关键指标,却因测量方法不明确、标准值认知偏差等问题,成为许多家庭的困惑焦点。本文将从医学角度解析新生儿胸围的发育规律,并给出科学照护建议。

新生儿胸围的测量需在出生后24小时内完成。足月儿的标准胸围平均为32厘米,通常比头围小1-2厘米。早产儿因发育未完善,胸围可能低于此值,但随着营养补充可逐渐追赶。

男婴胸围略大于女婴,这与性别相关的体格特征有关。研究显示,男婴胸围约为身高×0.47,女婴约为身高×0.37,正常波动范围在±2-3厘米。父母若体型偏胖或偏瘦,新生儿胸围可能受遗传影响出现个体差异,但若偏离标准值超过10%,需警惕病理因素。

出生时胸围小于头围是正常现象。健康新生儿在12-21月龄时胸围逐渐超过头围,若延迟至2岁后仍未赶上,可能提示营养不良或发育迟缓。例如,某案例中42天婴儿胸围仅35厘米(头围38厘米),医生建议加强营养后,胸围在3个月内达标。

准确测量胸围是判断发育的关键。家长需掌握以下步骤:

1. 准备工具:无弹力软尺,室温保持在26-28℃以避免新生儿受凉。

2. 体位要求:让婴儿平躺,双臂自然放于身体两侧,不可束缚或抬高。

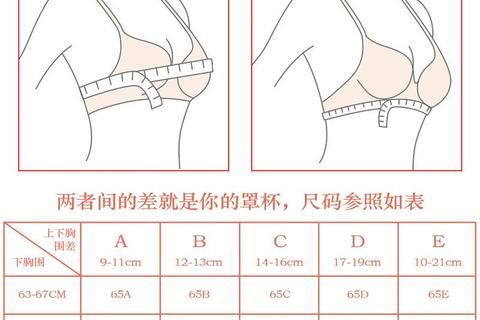

3. 测量位置:软尺下缘平齐双侧下沿,经背部肩胛骨下角绕胸一周,读取呼气与吸气时的平均值。

4. 注意事项:避免在哭闹、进食后立即测量,误差应控制在0.5厘米以内。

1. 营养强化

2. 体格锻炼

3. 环境管理

出现以下情况应立即就诊:

新生儿胸围不仅是简单的身体数据,更是评估整体发育的“窗口”。家长需掌握科学测量方法,定期记录生长曲线,并结合喂养、运动等综合干预。对于异常情况,早期发现和规范治疗能有效改善预后。记住,每个孩子都有独特的发育节奏,在关注数据的更要观察其活力与互动能力——这才是健康最真实的体现。