罗红霉素与阿莫西林是家庭药箱中常见的抗生素,但许多人误以为同时服用两种药物能“双管齐下”加速康复。这种观点背后隐藏着怎样的科学逻辑与风险?本文从抗菌机制、联用风险及合理用药场景逐一解析,帮助公众科学认知抗生素的使用原则。

1. 阿莫西林:破壁杀手

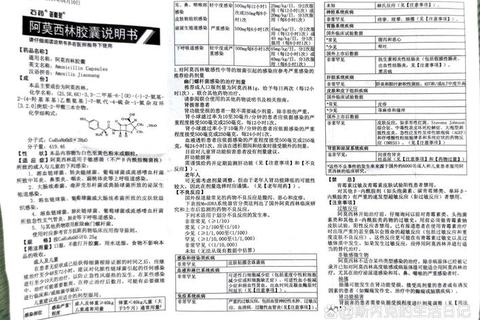

阿莫西林属于β-内酰胺类抗生素,其核心作用是通过抑制细菌细胞壁的合成,导致细菌因渗透压失衡而破裂死亡。它对革兰氏阳性菌(如链球菌)和部分革兰氏阴性菌(如流感嗜血杆菌)有较强活性,常用于呼吸道感染、中耳炎等疾病。

2. 罗红霉素:蛋白合成手

作为大环内酯类抗生素,罗红霉素通过结合细菌核糖体的50S亚基,阻断蛋白质合成,抑制细菌生长繁殖。其抗菌谱覆盖支原体、衣原体等非典型病原体,常用于皮肤软组织感染、支原体肺炎等。

3. 联用潜在矛盾:时间与空间的博弈

理论上,阿莫西林需细菌处于活跃繁殖期才能发挥杀菌作用,而罗红霉素的快速抑菌作用可能使细菌进入静止状态,降低阿莫西林的效果,即“拮抗效应”。但近年研究指出,在特定感染场景下,两者可协同互补。

1. 菌群失衡与双重打击

两种药物联用可能过度杀伤细菌,包括对人体有益的正常菌群(如肠道菌群),导致腹泻、恶心等胃肠道反应,甚至引发二重感染。

2. 耐药性催生:适者生存的进化

细菌在双重压力下可能通过基因突变产生耐药性。例如,某些肺炎链球菌可能同时对两类药物耐药,导致未来治疗难度增加。

3. 肝肾功能负担加重

两种药物均需肝脏代谢、肾脏排泄,联用可能增加肝肾损伤风险,尤其对老年或基础疾病患者。

4. 临床争议:何时“破例”联用?

尽管传统理论反对联用,但循证医学显示,在社区获得性肺炎(尤其是合并支原体感染)、慢性阻塞性肺病(COPD)急性加重等复杂感染中,联用可覆盖更广病原体,缩短病程。

1. 社区获得性肺炎(CAP)

当患者同时存在细菌(如肺炎链球菌)和非典型病原体(如支原体)感染时,联用可兼顾两类病原体。研究显示,此类联用方案可降低死亡率。

2. 生物被膜相关感染

罗红霉素能破坏细菌形成的生物被膜(如铜绿假单胞菌感染),使阿莫西林更易渗透杀菌,常用于慢性呼吸道感染。

3. 混合感染的高危人群

免疫功能低下者或重症感染患者,在病原体未明确前,经验性联用可减少漏诊风险,但需严格监测并及时调整方案。

1. 儿童:剂量与疗程的精准把控

儿童肝肾功能发育不全,应避免随意联用。例如,阿莫西林需根据体重调整剂量,罗红霉素可能引发心律失常,需心电图监测。

2. 孕妇:风险与收益的权衡

阿莫西林在孕期相对安全(B类药),而罗红霉素存在潜在致畸风险(C类药),仅在其他药物无效时谨慎使用。

3. 过敏人群:交叉反应的隐蔽性

青霉素过敏者禁用阿莫西林;大环内酯类过敏者禁用罗红霉素。需注意两类药物与某些食物(如海鲜)的交叉过敏风险。

1. 不自行联用:抗生素是处方药,联用需经细菌培养和药敏试验指导,避免“经验主义”用药。

2. 区分感染类型:病毒性感冒无需抗生素,滥用反而抑制免疫力。

3. 关注药物相互作用:罗红霉素可能增强阿莫西林的血药浓度,需调整剂量;避免与含铝/镁的胃药同服,影响吸收。

4. 特殊人群优先防护:孕妇、儿童、老人用药前需全面评估肝肾功能及过敏史。

抗生素是把双刃剑,联用更需慎之又慎。公众应摒弃“药越多越好”的误区,在医生指导下个性化用药。记住,合理使用抗生素不仅关乎个人健康,更是遏制全球耐药危机的重要防线。