当深夜的灯光下,母亲侧身躺卧,怀中的婴儿在温暖中满足地吮吸乳汁,这场静谧的喂养往往以宝宝沉沉睡去为终点。许多父母会在此刻陷入纠结:是否该将睡着的孩子抱起拍嗝?这个动作是否会打破宝贵的安宁,又或是成为预防危险的必需?

新生儿的胃部呈水平位,贲门括约肌发育不完善,这些生理特点使得他们比成人更容易发生胃食管反流。研究显示,约70%的婴儿在出生后前3个月存在生理性反流现象。躺姿喂养时,虽然乳汁流速较慢,但吞咽动作仍可能伴随空气吸入,特别是当哺乳间隔较长、婴儿过度饥饿时。

需要拍嗝的典型信号包括:

1. 喂养过程中宝宝频繁停顿、扭动身体或发出哼唧声

2. 吞咽时有明显的「咕咚」声

3. 嘴角持续溢出奶液,即使已停止吮吸

4. 睡梦中突然惊醒哭闹,伴随蹬腿动作

对于已进入深度睡眠的婴儿,若未观察到上述信号,可暂缓拍嗝,但需保持15-20分钟的右侧卧位,利用重力作用减少反流风险。需特别警惕的是,早产儿、低体重儿及存在先天性消化道畸形的婴儿,即便入睡也建议完成拍嗝流程。

步骤一:体位转换

用前臂托住婴儿头颈部,缓慢转为45度角倾斜姿势。这个过渡过程需持续30秒以上,避免快速直立引发内耳前庭刺激。

步骤二:压力引导

采用「掌根-指尖」交替法:先用掌根在膈肌对应区域(胸椎第10-12节)施压3-5秒,随后用指尖沿脊柱两侧做螺旋式按摩。这种组合手法能有效刺激膈神经反射。

步骤三:震动促排

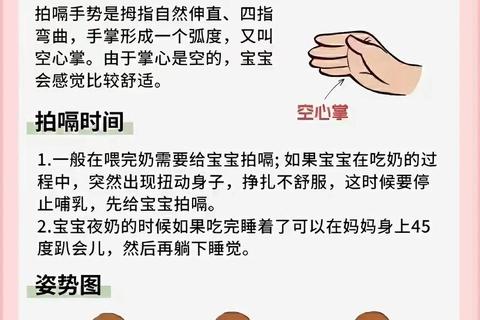

空心掌拍击需注意力学传导:

步骤四:动态观察

完成整套动作后维持竖抱姿势5分钟,通过触诊剑突下区域确认气体是否排空。若触及明显鼓胀感,可尝试「飞机抱」体位辅助排气。

场景1:持续性吐奶

当乳汁呈喷射状吐出且含黏液时,需警惕病理性反流。建议采用「三三观察法」:连续3天记录吐奶次数、性状及与进食时间关系,就诊时提供视频资料。

场景2:拍嗝诱发呕吐

多因操作时压迫幽门部所致。改进方案包括:

场景3:夜间喂养

建议建立「阶梯式护理」流程:

1. 睡前喂养采用「半躺式哺乳」,降低空气吸入量

2. 入睡后使用防吐奶垫(倾斜角度不超过10°)

3. 配备床旁吸痰器,掌握海姆立克急救法的婴儿版操作

近年临床实践发现,将中医小儿推拿手法融入拍嗝流程可提升效率:

配合西甲硅油等消泡剂使用时,需注意用药后拍嗝时间延长至10分钟,确保药物与气体充分接触。

以下情况需立即停止居家护理并就医:

建议家庭护理箱常备:

在育儿的漫长征途中,每个细微选择都牵动着父母的心弦。拍嗝作为基础护理技能,其本质是对生命规律的顺应与调节。掌握科学方法的更需培养敏锐的观察力——婴儿的身体语言永远是最诚实的指南针。当理论与实操形成良性互动,育儿的焦虑终将转化为从容的力量。