在病毒肆虐的季节,许多家长都经历过这样的场景:孩子高烧不退,医生在处方单上写下"利巴韦林"四个字。这个被称为"病毒唑"的药物,在基层医疗机构的儿科处方中出现率高达10%,但鲜有人知,这个看似万能的抗病物,在欧美国家的使用场景仅限于重症监护病房的呼吸道合胞病毒感染。这种认知差异背后,隐藏着值得每个家庭警惕的用药安全危机。

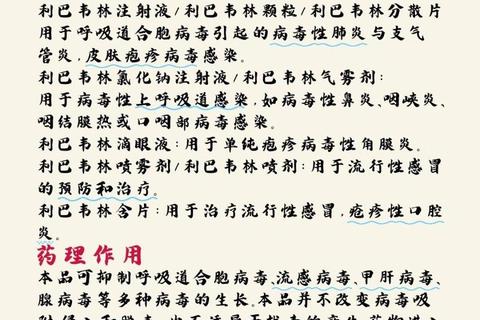

作为核苷类化合物,利巴韦林通过三重机制瓦解病毒防线:其代谢产物与病毒RNA聚合酶结合,像错误的拼图块嵌入遗传密码序列,导致病毒复制出错;同时抑制mRNA的"安全帽"结构形成,使病毒遗传信息暴露在宿主免疫系统的监控下;更通过调节免疫应答,激活自然杀伤细胞等防御部队。这种多靶点攻击策略使其对呼吸道合胞病毒、丙型肝炎病毒等具有特殊疗效。

但广谱性不等于万能性。实验室数据显示,面对H1N1流感病毒时,利巴韦林的抑制效果仅为奥司他韦的1/10。这种体外实验与体内疗效的鸿沟,正是临床滥用的危险所在。药物在红细胞内的半衰期长达40天,意味着短期用药可能带来长期隐患。

在规范使用场景中,利巴韦林是呼吸道合胞病毒肺炎患儿的救命稻草,雾化吸入可使呼吸道药物浓度达到血液的千倍。与干扰素联用治疗丙型肝炎时,能将治愈率从40%提升至80%。但超出这些"主战场"的应用,就可能踏入风险雷区。

2020年新冠诊疗方案将其列为备选药物时,专家特别注明需警惕溶血风险。临床数据显示,连续用药5天即可使80%患者出现血红蛋白下降,这种剂量依赖性毒性在儿童群体尤为危险。更令人警醒的是,对2004-2020年妊娠病例的分析显示,药物暴露组出生缺陷发生率是普通人群的3倍。

雾化剂型是相对安全的选择,通过局部给药直接作用于呼吸道病灶,全身吸收率仅6-10%。口服制剂则需严格把控疗程,慢性丙肝治疗通常控制在24-48周。静脉注射作为重症患者的最后防线,必须配合严密的血液监测,当血红蛋白降幅超过20%时应立即停药。

特殊人群需特别防护:育龄女性用药前后需确保6个月避孕期,哺乳期妇女应暂停喂养,G6PD缺乏症患者可能诱发急性溶血。儿童用药更需谨慎,FDA明确限定3岁以上才可使用。

在280例妊娠暴露案例中,9.1%的婴儿存在先天缺陷,包括心脏畸形、颅面发育异常等。普通患者常见贫血、乏力等可逆反应,但0.3%可能出现致命性心肌损害。这些数据警示我们:用药决策需要精确的风险效益比计算。

预防性用药更需警惕。研究显示,预防性使用不仅不能降低感染风险,反而使不良反应发生率提升25%。当医生开具处方时,患者有权询问:"我的病情是否严重到必须使用这种高风险药物?

1. 诊断确认:要求医生进行快速抗原检测,明确病毒类型

2. 风险评估:育龄女性需进行妊娠检测,慢性病患者检查肝肾功能

3. 剂型选择:优先考虑雾化吸入,减少全身暴露

4. 监测网络:用药首周每日自查尿液颜色(发现酱油色尿立即就医)

5. 替代方案:流感首选奥司他韦,疱疹首选阿昔洛韦

在病毒与人类共生的漫长进化中,没有真正的"万能药"。利巴韦林的故事警示我们:医学进步带来的不仅是治疗选择,更是选择的责任。当下一张处方递到手中时,每个患者都应成为用药安全的第一责任人,用知识武装自己,在疗效与风险的天平上做出明智抉择。