月经周期的规律性是女性生殖健康的重要指标,而排卵与月经来潮的时间关系更是许多人的关注焦点。当卵子从卵巢排出后,子宫内膜经历一系列激素调控的变化,最终形成周期性脱落。这个看似简单的生理过程,实则隐藏着复杂的生物机制,也与个体的健康状况密切相关。

月经周期的核心调控机制依赖于下丘脑-垂体-卵巢轴(HPO轴)的精密协作。排卵后,破裂的卵泡转化为黄体,开始分泌孕激素和雌激素。这两种激素共同作用使子宫内膜持续增厚,形成适合受精卵着床的微环境。若未发生受孕,黄体在9-11天达到功能高峰后逐渐萎缩,激素水平骤降导致内膜失去支撑,最终脱落形成月经。

正常黄体期通常持续12-14天,这是大多数女性排卵后14天来月经的生理基础。但临床观察显示,约30%女性存在个体差异,黄体期可能在10-16天范围内波动,这种差异主要与黄体功能状态相关。例如黄体过早萎缩会导致月经提前,而黄体持续存在则可能推迟月经来潮。

1. 黄体功能异常

黄体功能不全是导致月经提前的常见原因,表现为黄体期缩短至10-11天。这种情况常伴随经前点滴出血、经期缩短等症状。相反,黄体萎缩延迟可使黄体期延长至14-16天,这类人群更容易出现经前胀痛、情绪波动等不适。

2. 激素水平波动

压力、作息紊乱等外界因素会通过影响HPO轴导致激素分泌异常。研究显示,持续高压状态可使黄体期缩短3-5天,而过度节食引发的雌激素不足可能使周期延长7-10天。甲状腺功能异常(如甲亢/甲减)也会干扰黄体功能,造成月经周期紊乱。

3. 病理状态干扰

子宫内膜异位症患者中,约40%存在黄体功能缺陷。多囊卵巢综合征(PCOS)患者的无排卵性月经占比高达70%,这类月经看似"规律",实则缺乏正常黄体期。近期研究还发现,新冠病毒感染可能暂时影响卵巢功能,导致20%康复者出现周期异常。

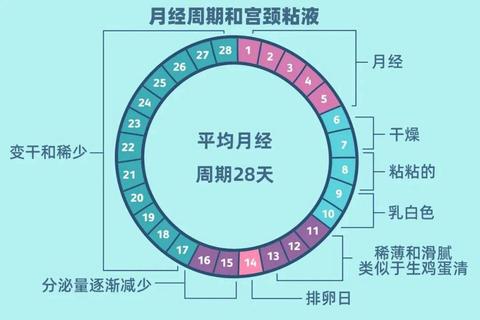

基础体温监测法是判断黄体期长度的有效工具。排卵后体温会上升0.3-0.5℃,持续高温平台期的天数即为实际黄体期。配合宫颈粘液观察(排卵后粘液变稠)能提高判断准确性。现代智能设备如可穿戴体温计,已能自动生成体温曲线并预测月经来潮时间。

当出现以下情况时建议就医:

临床常通过黄体中期孕酮检测(月经第21天血检)评估黄体功能,结合超声监测内膜厚度进行诊断。

备孕女性可通过精确计算排卵日提高受孕率。公式推算(下次月经前14天)结合排卵试纸使用,能锁定最佳受孕时段。围绝经期女性因卵巢功能衰退,可能出现黄体期波动,建议每3-6个月进行激素水平检测。流产后女性首次排卵可能推迟2-3周,需注意区分异常出血与月经恢复。

维持周期稳定的生活方式包括:

饮食方面,排卵后增加亚麻籽、南瓜子等富含锌、镁的食物,可支持黄体功能。

理解排卵与月经的时间关系,不仅帮助女性掌握生育主动权,更是监测生殖健康的重要窗口。当周期规律发生改变时,及时采取针对性措施,既能预防严重疾病发生,也有助于维持整体内分泌平衡。