当处突然出现红肿、灼痛甚至渗液时,许多人会立刻联想到“发炎”,并试图通过服用消炎药缓解症状。但痔疮发炎是否等同于细菌感染?消炎药是否真能解决问题?本文将结合医学证据,解析痔疮炎症的本质、用药误区及科学应对策略。

痔疮的“发炎”症状(如肿胀、疼痛)多数情况下属于无菌性炎症。其核心原因是痔核血液循环受阻或淋巴回流障碍,导致组织液积聚、局部压力升高,而非细菌感染。此时盲目服用抗生素(如阿莫西林、头孢类)不仅无法缓解症状,还可能因药物代谢增加肝肾负担,甚至干扰其他慢性病(如糖尿病、高血压)的治疗效果。

需警惕的感染信号:若痔疮伴随以下情况,可能提示继发细菌感染,需就医评估:

1. 周围皮肤破溃、渗液,且分泌物呈黄色或脓性;

2. 体温升高,局部皮温显著增高;

3. 疼痛持续加重,常规止痛措施无效。

仅当明确存在细菌感染时,才需在医生指导下使用抗生素:

对于血栓性外痔或严重疼痛,短期口服布洛芬、对乙酰氨基酚可缓解不适,但需注意:

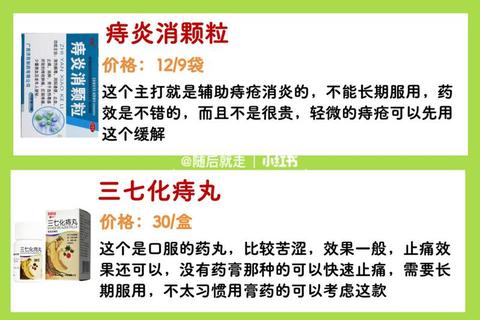

外用药直接作用于病灶,起效更快且副作用更少:

1. 肠道健康管理:保持规律排便习惯,必要时补充益生菌或乳果糖。

2. 运动强化:每日进行提肛运动(收缩3秒后放松,重复10-15次),增强盆底肌群。

3. 定期筛查:40岁以上人群若出现便血,需结合肠镜检查排除结直肠病变。

痔疮发炎的治疗需区分“无菌性炎症”与“细菌感染”,盲目使用消炎药可能掩盖病情或引发副作用。通过科学的家庭护理、及时就医评估以及生活方式调整,多数患者可有效控制症状并降低复发风险。记住,药物仅是治疗链条中的一环,整体健康管理才是长期获益的关键。