在快节奏的现代生活中,北京市民的健康需求正经历深刻变革——从依赖药品的传统医疗模式,转向以预防和日常养护为核心的“轻健康”生活方式。这种转变不仅催生了保健品市场的创新浪潮,更推动着整个健康产业的迭代升级。以下从市场特征、消费趋势及科学选择指南三个维度展开分析。

北京作为全国大健康产业高地,2025年市场规模预计突破千亿,年复合增长率超15%。政策层面,《健康中国2030》及地方性产业规划为市场注入活力,医保制度优化、监管体系完善等措施保障了行业规范化发展。产业链方面,上游以生物制剂、中药材研发为主导,中游涌现智能健康监测设备、个性化营养方案服务商,下游则依托电商平台实现精准触达。

值得注意的是,市场监管总局近期强化保健食品准入审查,要求产品标签与功能宣称严格匹配,严厉打击虚假宣传。这一背景下,消费者更需掌握科学识别合法产品的技能。

年轻职场人将健康管理融入碎片化生活:通勤骑行替代健身房、办公桌旁的即食益生菌软糖、睡前助眠喷雾等产品销量激增。这种“无痛养生”模式推动健康消费从功能导向转向体验导向,2023年零食化形态保健品增速达40%。

• 护肝类产品:针对熬夜加班人群,含奶蓟草成分的护肝片成热门单品

• 运动营养品:蛋白粉、电解质冲剂因全民健身政策普及率提升

• 情绪调节剂:含GABA、南非醉茄的减压类补剂受高压力群体青睐

数据显示,精细化功效产品增速是传统滋补品的2.3倍,反映消费者从“泛保健”向“靶向调理”转变。

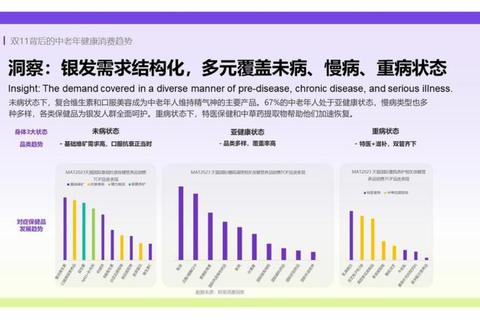

• 银发群体:关注心脑血管健康,三七、丹参类中药制剂复购率高

• 育龄女性:叶酸、铁剂等孕期营养补充剂需求刚性化

• Z世代:胶原蛋白肽、透明质酸口服美容品占比达32%

企业通过可穿戴设备收集用户健康数据,提供动态营养方案。例如某品牌智能手环可监测血糖波动,同步推荐定制化膳食补充剂。

传统药企加速布局“科学中药”领域,如同仁堂推出经临床验证的灵芝孢子粉抗疲劳胶囊,兼具药典标准与便捷剂型。

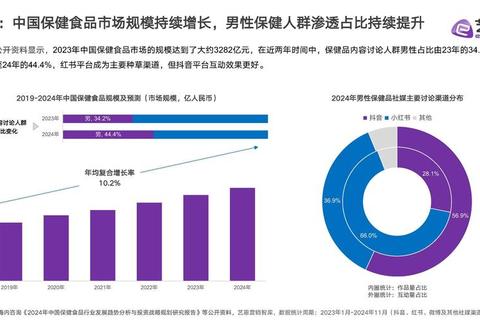

直销渠道份额从2019年的45%降至2023年的28%,内容电商通过医生KOL科普实现种草转化,抖音健康类目销售额年增长超100%。

• 认准“蓝帽子”标志及批准文号(国食健字G/J)

• 查验国家市场监督管理总局数据库备案信息

| 人群 | 推荐品类 | 需规避成分 |

|--|--|--|

| 慢性病患者 | 辅酶Q10(心脑血管) | 高剂量维生素A(肝损伤风险)|

| 健身人群 | 乳清蛋白粉 | 含兴奋剂的减脂类产品 |

| 孕产妇 | 标注“孕妇专用”的叶酸 | 当归、红花(可能引发宫缩)|

• 饮食优先原则:保健品不能替代均衡膳食,维生素D缺乏者应优先增加日晒

• 动态调整策略:每6个月评估身体指标,避免长期过量补充

• 紧急情况处理:服用后出现皮疹、心悸需立即停用并就医

北京保健品市场的蓬勃发展,折射出市民从“疾病治疗”到“健康管理”的认知跃迁。消费者需以科学素养武装自己,在政策护航与产业创新中,找到个体健康与行业发展的共赢点。正如行业专家所言:“真正的健康,藏在每日骑行通勤的微风里,在优质睡眠的深夜里,更在对自身需求的清醒认知中。”