细菌感染引发的喉咙红肿,医生开具了头孢类药物,但服药三天后症状未缓解反而加重——这样的场景每天都在医院上演。究其原因,是患者将抗生素等同于消炎药,未明确感染类型就自行用药。这类认知误区不仅延误治疗,更可能引发细菌耐药性、肝肾损伤等严重后果。

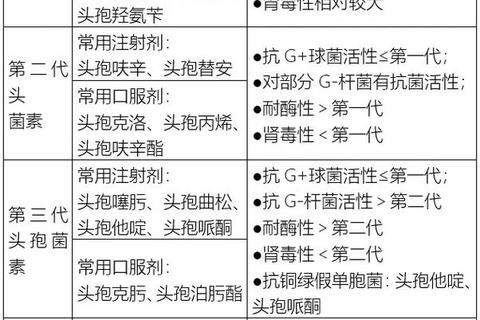

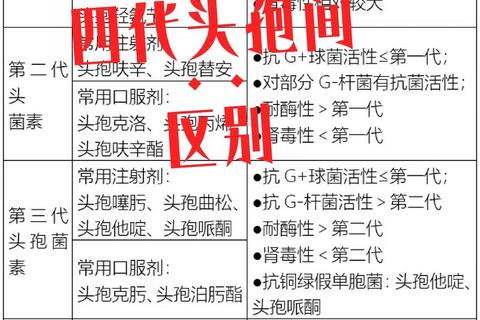

头孢菌素通过破坏细菌细胞壁的特殊结构实现杀菌作用,其作用机制与青霉素类似但更稳定。这类药物对病毒、真菌或自身免疫性疾病引发的炎症完全无效,其所谓的“消炎”效果本质是清除细菌后炎症自然消退的间接结果。临床上四代头孢呈现明显差异:一代头孢侧重革兰阳性菌(如链球菌),三代对耐药阴性杆菌效果显著,四代则实现广谱覆盖。

需特别警惕的是,超过80%的普通感冒由病毒引起,此时使用头孢不仅无效,还会破坏人体正常菌群平衡。数据显示我国基层医疗机构存在38%的抗生素滥用现象,这正是细菌耐药率逐年攀升的重要原因。

真正的消炎药分为两类:非甾体抗炎药(如布洛芬)直接阻断前列腺素合成,快速消除红、肿、热、痛;糖皮质激素(如地塞米松)通过抑制免疫反应发挥强力抗炎作用,但可能引发骨质疏松等副作用。这类药物适用于痛风性关节炎、病毒性咽炎等非细菌性炎症,但对细菌本身无杀灭效果。

临床常见错误场景包括:用头孢治疗类风湿关节炎导致感染扩散,或长期服用阿司匹林引发胃出血。判断何时需要消炎药的关键在于鉴别炎症根源——C反应蛋白检测能有效区分细菌性与非细菌性感染。

1. 精准用药原则

2. 特殊人群警示

3. 致命性禁忌

4. 疗程管理

普通感染通常5-7天,炎等严重感染需4-6周。自行停药易导致耐药菌株产生,数据显示过早停药者复发率增加3倍

1. 是否出现黄脓痰、血常规提示中性粒细胞升高?

→ 细菌感染可能性大,需抗生素

2. 疼痛部位是否伴随发热?

→ 感染性炎症需完善病原学检查

3. 用药48小时症状是否缓解?

→ 无效需重新评估诊断

当出现意识模糊、呼吸困难、全身皮疹等严重反应时,需立即停药并急诊处理。记住:头孢类药物是医疗武器而非日常保健品,合理使用需要医生专业判断与患者的高度配合。建立正确的用药认知,既是对个人健康的负责,更是维护公共卫生安全的必要之举。