儿童直肠给药是一种特殊的治疗方式,近年来因其“无创、便捷”的特点在基层医疗中应用增多,但也因操作不规范、药物滥用等问题引发争议。本文结合临床案例和医学研究,探讨其安全性及家庭护理中的注意事项。

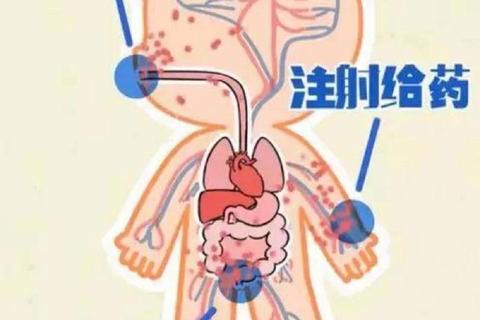

直肠给药通过将药物送入肠道,经黏膜吸收后进入血液循环。其吸收途径包括直接进入大循环、经肝脏代谢后循环全身,或通过淋巴系统吸收。这种方式绕过胃肠道消化,理论上可提高药物利用率,减少对胃肠道的刺激。

但问题在于,多数用于灌肠的药物(如抗生素、退烧药)原本设计为口服或注射,并未在说明书中批准直肠使用。中药灌肠成分复杂,可能因黏膜高吸收性导致肝肾损伤,如案例中6岁女孩因过量中药灌肠引发急性肾衰竭。

1. 局部损伤与感染风险

频繁灌肠可能损伤直肠黏膜,导致出血、溃疡,甚至诱发痔疮或脱肛。操作中若未严格无菌,还可能引发肠道感染。

2. 药物吸收不稳定

儿童肠道状态易受粪便残留、黏液分泌影响,导致药物吸收波动。例如退热栓剂量过小可能无效,过量则引发虚脱。

3. 全身性不良反应

1. 禁忌症人群

2. 药物选择限制

仅说明书明确标注可直肠使用的药物(如对乙酰氨基酚栓、开塞露)相对安全。需避免使用刺激性药物(如高浓度中药制剂)或治疗窗窄的药物(如)。

1. 优先选择常规给药途径

世界卫生组织建议:儿童用药应遵循“能口服不注射,能外用不口服”原则。例如退热首选口服布洛芬,而非灌肠。

2. 规范操作与剂量控制

3. 密切观察异常反应

若用药后出现以下情况需立即停药并就医:

目前直肠给药在儿童发热、便秘等疾病中的应用缺乏高质量循证依据。部分基层医疗机构将其作为“绿色疗法”推广,但可能忽视药物配伍禁忌和长期风险。未来需推动更多临床研究,并建立标准化操作指南。

儿童直肠给药是一把双刃剑,合理使用可缓解病症,滥用则可能造成不可逆损伤。家长需与医生充分沟通,严格遵循适应证,避免自行用药。在医疗选择中,安全始终应置于便捷性之上。

(本文案例及数据引自权威医学期刊及临床指南,具体用药请遵医嘱)

> 参考文献: