外阴瘙痒与炎症是女性常见的健康困扰,正确使用坐浴药物能有效缓解症状,但若操作不当或用药错误,可能加重病情。科学了解病因、药物原理及操作规范,是自我护理的关键。

外阴瘙痒的病因复杂,主要包括感染性因素和非感染性因素。感染性因素中,细菌性炎(如加德纳菌感染)、真菌性炎(如念珠菌感染)、滴虫性炎占70%以上。非感染性因素则包括过敏反应(如对卫生用品或化纤内衣过敏)、激素水平变化(如绝经后雌激素下降导致的萎缩性炎)以及慢性皮肤病(如外阴湿疹)。

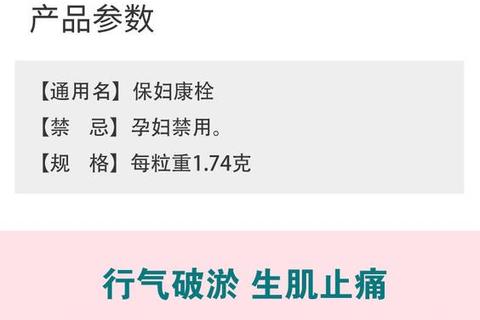

特殊人群需注意:孕妇因免疫力变化易发霉菌感染,需避免使用激素类药物;儿童外阴瘙痒多与卫生习惯相关,需谨慎选择刺激性低的药物;糖尿病患者因血糖控制不佳易继发感染,需加强原发病管理。

1. 器具准备:选择专用坐浴盆,使用前后以沸水消毒。避免与脚盆混用,防止交叉感染。

2. 温度与时间控制:水温38-40℃,坐浴时间10-15分钟。水温过高易烫伤黏膜,时间过长可能导致皮肤屏障受损。

3. 药物配比:

4. 特殊时期禁忌:月经期、产后恶露未净时禁止坐浴;妊娠期需医生评估安全性,一般建议改为局部擦洗。

| 症状分级 | 处理方案 |

|-|-|

| 轻度(偶发瘙痒,无分泌物异常) | 每日1次温水坐浴+穿棉质内裤,观察3天 |

| 中度(瘙痒持续,伴豆渣样/泡沫状分泌物) | 针对性药物坐浴(如碳酸氢钠或抗真菌洗剂),3天无改善需就医 |

| 重度(发热、溃疡、出血) | 立即就诊,避免自行用药掩盖病情 |

1. 环境干预:如厕后从前向后擦拭;避免久坐,每2小时起身活动改善局部血液循环。

2. 饮食调节:增加酸奶、蔓越莓等富含益生菌的食物;糖尿病患者需严格控制血糖。

3. 增强认知:75%患者因误用抗生素导致菌群失调,需普及“先检测后用药”理念。

核心提示:外阴瘙痒的治疗需“分型施治”,坐浴作为辅助手段需严格遵循操作规范。日常预防重于治疗,出现异常症状时,应及时通过正规医疗渠道获取诊断,避免自我误判。