当喉咙的剧痛伴随吞咽困难袭来,许多人会惊恐地发现扁桃体表面覆盖着白色脓点,这种被称为「扁桃体化脓」的病理状态,每年影响着全球数百万患者。一位年轻母亲曾向我,她5岁的孩子因反复化脓性扁桃体炎,三年内经历了12次抗生素治疗,直到医生发现每次疗程未达10天是复发的关键——这个案例揭示着科学用药的重要性。

在咽喉深处的免疫前哨站,扁桃体表面密布着称为隐窝的管状结构。当致病菌突破黏膜屏障时,大量中性粒细胞聚集形成肉眼可见的脓性渗出物,这种免疫系统的激烈反应正是化脓性扁桃体炎的典型表现。通过临床观察发现,化脓性病变中70%以上由A组β-溶血性链球菌引起,其余可能涉及葡萄球菌、肺炎链球菌等病原体。

诊断时需要警惕三个关键特征:①扁桃体表面覆盖灰白或黄色脓苔,用棉签轻触可见脓液溢出;②伴随持续高热(38.5℃以上);③颌下淋巴结肿大伴触痛。值得注意的是,约15%的EB病毒感染会呈现类似细菌感染的化脓表现,这时需通过血常规检测异型淋巴细胞进行鉴别。

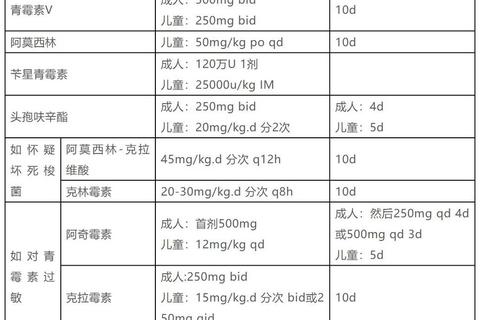

青霉素类药物仍是治疗链球菌感染的金标准。阿莫西林每日40mg/kg(分2-3次)的10日疗程,能有效清除隐窝深部的病原体。对于青霉素过敏者,第二代头孢菌素(如头孢克肟)5日短疗程显示出等效疗效。但需特别注意,过早停药可能使细菌存活率提升30%,导致复发或继发风湿热等并发症。

在规范抗生素治疗基础上,建立多维度症状管理方案:

儿童患者需关注药物剂型选择,阿莫西林颗粒剂较片剂生物利用度提高15%。孕妇用药需权衡风险,青霉素类药物属FDA妊娠B类,而喹诺酮类应严格禁用。老年患者需监测肝肾功能,头孢地尼等经肾排泄药物需调整剂量。

1. 疗程监控系统:建立用药日历,标记每次服药时间,漏服后12小时内补服仍有效

2. 微生物证据链:治疗3天无改善时,应进行咽拭子培养+药敏试验,调整抗生素策略

3. 生物标记物追踪:C反应蛋白(CRP)水平下降50%提示治疗有效

在临床实践中,38.2%的患者存在自行调整剂量或疗程的情况。需特别注意:

建立三级预防机制:

1. 初级预防:每日生理盐水漱口可使发病率降低40%

2. 二级预防:对年发作≥3次者,推荐连续3个月每月口服免疫调节剂

3. 三级预防:符合年发作7次等手术指征时,低温等离子切除术复发率仅2%

当夜幕降临时,那位年轻母亲的孩子已连续18个月未再复发。这个案例印证着:科学的药物治疗不是简单的药物堆砌,而是精准打击与系统管理的完美结合。在扁桃体化脓这个常见疾病背后,隐藏着微生物学、药理学与免疫学的精妙平衡,唯有深入理解这些机制,才能真正实现用药安全与疗效的终极统一。

参考资料